国家审判机关吸收非职业法官或非职业审判员为陪审官或陪审员,参加审判刑事、民事案件的制度。

早在雅典、罗马时期,就选出陪审官组成陪审法庭或陪审法院审理案件。其陪审制只适用于奴隶主和自由民,不适用于奴隶,奴隶不受诉讼制度保护。随着雅典民主制度的衰落和罗马共和制沦为帝制,陪审制度逐渐消亡。

欧洲中世纪时期,陪审法庭曾取代日耳曼部落民众法庭而存在,但未得以推广。只有德国在较长时期内有由法官和陪审官共同组成的舍芬庭(即陪审庭),但是到了君主专制时期,

17~18世纪,一些国家的资产阶级夺取政权后,先后在法律上确定了陪审制度。

英国继承了封建社会的大、小陪审团制。前者参加审查起诉,后者参加审理案件。大陪审团于1933年取消。法国、德国、奥地利等国也都只保留小陪审团。美国保留了大陪审团制度。大陪审团的任务是决定重罪案件是否起诉。美国联邦系统法院受理的重罪案件,如叛逆、谋杀、抢劫、纵火等,必须经大陪审团决定起诉。大陪审团一般由16~23人组成。它的裁断采取多数表决制,不要求一致通过。小陪审团与英国现行的陪审团相似。英国的陪审团由12人组成,其职权是参加庭审,审查证据,听取辩论,然后进行秘密评议,并就被告人是否有罪的事实问题作出裁断,如果裁断有罪,再由职业法官判刑;如果裁断无罪,案件即告结束,被

法国资产阶级革命胜利后,也曾仿效英国的大、小陪审团制度。1808年废除了大陪审团。法国实行3名法官和8名陪审官共同就案件事实问题和法律问题进行评议的方式,有利于被告人的裁断以多数票通过,不利于被告人的裁断必须超过2/3的多数。这种由职业法官和非职业陪审官共同审理、共同评议的制度,又称参审制。德国1924年恢复舍芬庭,由3名职业法官和6名陪审官组成,兼负审理和判决之责,其判决以2/3多数通过。希特勒统治时期,完全取消了陪审制。日本也曾一度实行陪审制,于1923年以美国陪审制度为蓝本制定了《陪审法》,1943年全面法西斯化后,陪审制被宣布停止实行。2004年,日本颁布《关于裁判员参加刑事审判的法律》(简称《裁判员法》),并已于2009年5月21日施行。裁判员参与审理的案件,只限于死刑、无期或因故意犯罪致被害人死亡等重大案件。合议庭原则上由法官3人、裁判员6人组成。但对没有争议的案件,可由法官1人和裁判员4人组成小型的合议。

英美法系国家的陪审制和大陆法系国家的参审制,都只适用于少数罪行较重的案件,绝大多数第一审案件是由治安法官或违警法院按简易程序审理的。

《俄罗斯联邦刑事诉讼法典》仿效英美法系建立审判陪审团制度,将陪审员定义为:“依照本法典规定的程序被吸收参加法庭审理并作出判决的人员。”陪审法庭由联邦法院法官1名和12名陪审员组成(其中1名为首席陪审员)。

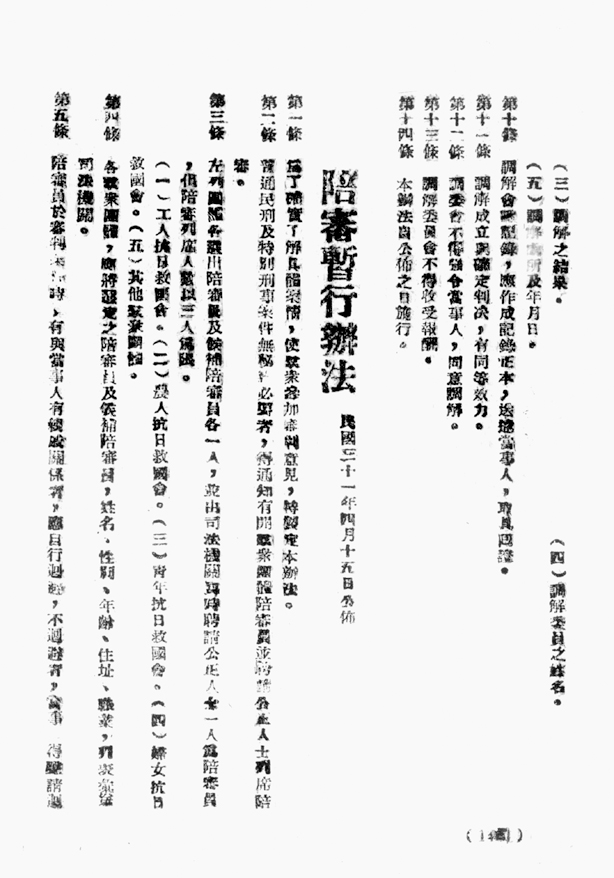

清代以前没有陪审制度。中华民国时期,国民党政府于1929年曾颁布关于政治案件的陪审暂行法,该法于1931年废止。

第二次国内革命战争时期,在中国共产党领导下的革命根据地,中华苏维埃中央执行委员会颁布的《裁判部暂行组织及裁判条例》具体规定了陪审制度。抗日战争和第三次国内革命战争时期,在各革命根据地,除反革命案件外,一切民事、刑事案件都实行陪审制 。

1942年山西抗日根据地颁布的《陪审暂行办法》(载于晋西北行政公署《法令辑要》)

1942年山西抗日根据地颁布的《陪审暂行办法》(载于晋西北行政公署《法令辑要》)

中华人民共和国成立后,1951年颁布的《中华人民共和国人民法院暂行组织条例》、1954年颁布的《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民法院组织法》,都对陪审员制度作了规定。1979年通过的《中华人民共和国人民法院组织法》(以下简称《人民法院组织法》)和《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,人民法院审判第一审案件,除简单的民事案件和轻微的刑事案件外,都由审判员和陪审员组成合议庭进行。1983年9月2日,六届全国人大常委会二次会议决定修改《人民法院组织法》的有关条文,规定:“人民法院审判第一审案件,由审判员组成合议庭或者由审判员和人民陪审员组成合议庭进行;简单的民事案件、轻微的刑事案件和法律另有规定的案件,可以由审判员一人独任审判。”2012年3月14日修改的《中华人民共和国刑事诉讼法》第13条规定:“人民法院审判案件,依照本法实行

人民陪审员在执行职务期间同审判员有同等权利,有权参加所办案件的全部审判活动,按少数服从多数原则制作出判决或裁定。凡有选举权和被选举权的年满23岁的公民,可以被选为人民陪审员,但是被剥夺过政治权利的人除外。陪审员大多是由地方各级人民代表大会选出,定期到人民法院参加审判。有的经人民法院向当地机关、企业、学校、团体邀请,由各单位临时推选代表充当。

• 陈光中,主编.刑事诉讼法.6版.北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2016.

个人中心

个人中心