(1844-04-16~1924-10-12)

法国作家。

生于巴黎一个普通的书商家庭。他的父亲经营与法国大革命有关的书刊和资料,书店的环境使他养成了读书的癖好,形成了厌恶暴力和同情弱者的人道主义思想。中学毕业后他在一些出版社做些抄写工作,于1867年参加帕尔纳斯派,发表了诗作《金色诗篇》(1873),表达了他对弱小动物的怜悯和对幸福的渴望。他的3幕诗剧《科林斯人的婚礼》(1876)把基督刻画成毁灭人间爱情的元凶,被认为是帕尔纳斯派的杰作。他因此被推荐到参议院图书馆去担任职员。

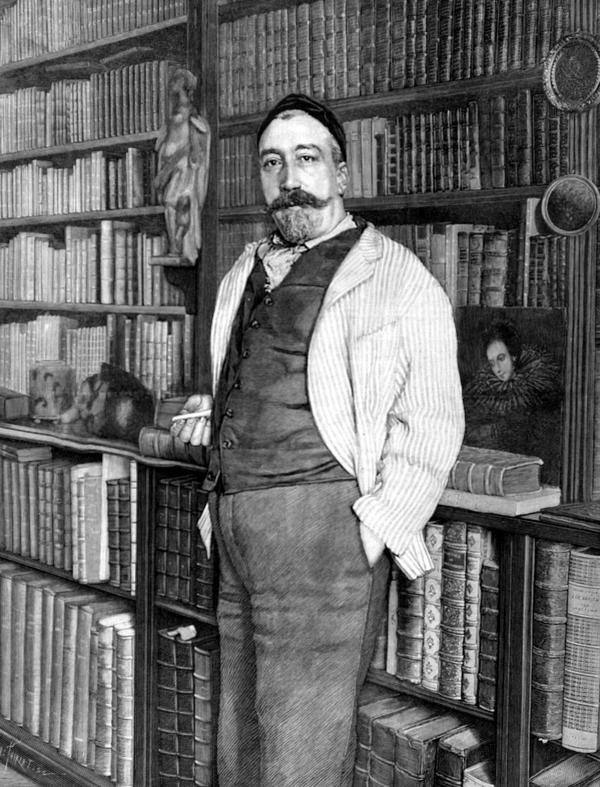

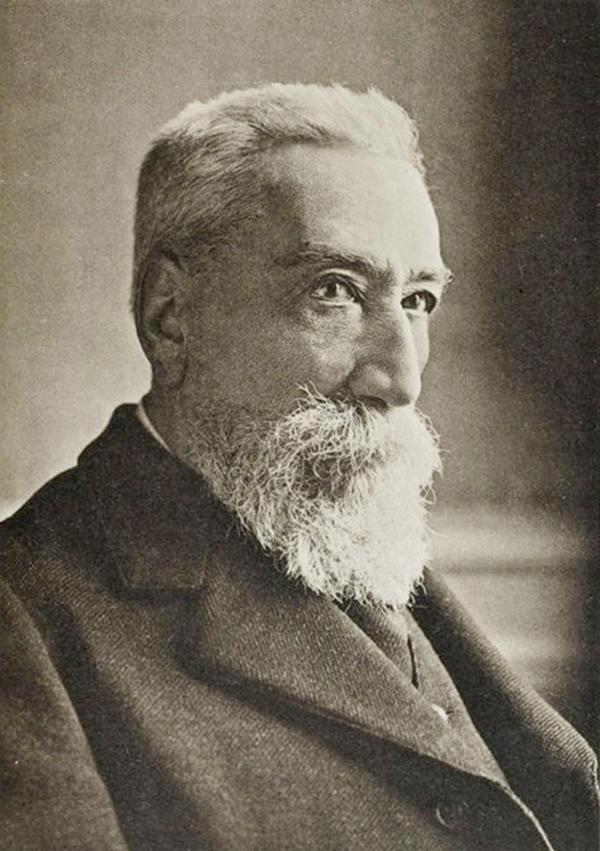

法朗士肖像照法朗士的创作生涯长达60年之久,共出版了近40卷小说、诗歌、评论、政论、戏剧和回忆录。他的成名作 《波纳尔的罪行》(1881),成功地塑造了心地善良、学问渊博的老学者波纳尔的动人形象,获得法兰西学士院小说大奖。1888年,在热情博学的女伴卡亚菲夫人的影响下,他把早年发表的诗歌《圣女苔依丝的传说》改写成小说《苔依丝》(1889)。通过一个修道士想感化妓女,结果反而爱上妓女的故事,淋漓尽致地揭露了修道士们的卑劣和虚伪,结果遭到教权主义者的攻击。出于对当时腐败成风的社会现实的不满,他辞去了参议院图书馆的职务而成为专业作家。他以辛辣讽刺的文笔写出了哲理小说《鹅掌女王烤肉店》(1892),借用放荡不羁的瓜纳尔长老之口,对貌似神圣的一切都嬉笑怒骂。富于哲理的随笔《伊壁鸠鲁的花园》(1894)充满了怀疑论的色彩。与此同时,从1886~1893年,他在《时代报》主持文学评论专栏,后来汇集成4卷《文学生活》(1888~1892)出版。他于1896年当选为法兰西学士院院士。

法朗士肖像照法朗士的创作生涯长达60年之久,共出版了近40卷小说、诗歌、评论、政论、戏剧和回忆录。他的成名作 《波纳尔的罪行》(1881),成功地塑造了心地善良、学问渊博的老学者波纳尔的动人形象,获得法兰西学士院小说大奖。1888年,在热情博学的女伴卡亚菲夫人的影响下,他把早年发表的诗歌《圣女苔依丝的传说》改写成小说《苔依丝》(1889)。通过一个修道士想感化妓女,结果反而爱上妓女的故事,淋漓尽致地揭露了修道士们的卑劣和虚伪,结果遭到教权主义者的攻击。出于对当时腐败成风的社会现实的不满,他辞去了参议院图书馆的职务而成为专业作家。他以辛辣讽刺的文笔写出了哲理小说《鹅掌女王烤肉店》(1892),借用放荡不羁的瓜纳尔长老之口,对貌似神圣的一切都嬉笑怒骂。富于哲理的随笔《伊壁鸠鲁的花园》(1894)充满了怀疑论的色彩。与此同时,从1886~1893年,他在《时代报》主持文学评论专栏,后来汇集成4卷《文学生活》(1888~1892)出版。他于1896年当选为法兰西学士院院士。

在震动全欧的德雷福斯事件中,法朗士在长达10年的斗争过程中接受了社会主义信仰,开始接近无产阶级和劳动人民,支持国内外的革命斗争,并从1905年起担任“俄国人民之友社”的主席,为宣传俄国革命和声援入狱的M.高尔基做了许多工作。与此同时,他还发表了4卷本长篇小说《现代史话》,包括《路旁榆树》(1897)、《柳条模型》(1897)、《红宝石戒指》(1899)、《贝日莱先生在巴黎》(1901)。它们揭露了教会内部争权夺利、钩心斗角的黑幕,描写了主张正义的贝日莱先生在德雷福斯案件中的孤立处境,谴责了鼓吹民族主义的公爵、将军、神甫直至狂热无知的民众,有力地配合了现实的政治斗争。贝日莱先生的形象在当时的法国家喻户晓,实际上就是法朗士本人的写照。他的短篇小说《克兰比尔事件》(1901),实际上就是德雷福斯事件的缩影。

法朗士肖像照圣女贞德的传说具有浓厚的宗教色彩。法朗士的历史巨著《圣女贞德生平》(1908),用丰富的资料抹去了宗教传说加在贞德头上的灵光,把她塑造成了一个“人民的女儿”,结果遭到天主教徒和自由思想家们的一致攻击。法朗士则用幻想小说《企鹅岛》(1908)来进行反击。小说用企鹅人的国家比喻法国,无情地嘲笑了法国的历史、宗教和传统。他的另一部幻想小说《天使的叛变》(1914),彻底粉碎了教会关于天使的神话,尤其是把上帝写成了恶的化身,因此罗马教廷在小说出版后就下令禁止天主教徒阅读,在1922年更下令禁止法朗士的全部著作。在写作幻想小说的同时,他还发表了《诸神渴了》(1912),这是一部描绘法国大革命的杰作。

法朗士肖像照圣女贞德的传说具有浓厚的宗教色彩。法朗士的历史巨著《圣女贞德生平》(1908),用丰富的资料抹去了宗教传说加在贞德头上的灵光,把她塑造成了一个“人民的女儿”,结果遭到天主教徒和自由思想家们的一致攻击。法朗士则用幻想小说《企鹅岛》(1908)来进行反击。小说用企鹅人的国家比喻法国,无情地嘲笑了法国的历史、宗教和传统。他的另一部幻想小说《天使的叛变》(1914),彻底粉碎了教会关于天使的神话,尤其是把上帝写成了恶的化身,因此罗马教廷在小说出版后就下令禁止天主教徒阅读,在1922年更下令禁止法朗士的全部著作。在写作幻想小说的同时,他还发表了《诸神渴了》(1912),这是一部描绘法国大革命的杰作。

法朗士继承了法国古典文化的传统,是公认的语言大师和讽刺天才。他善于把动人的故事传说与对现实的猛烈抨击巧妙地融为一体,以丰富美妙的想象来表现寓意深刻的哲理。他的文笔明晰生动,自然流畅;他的评论不拘一格,随意自然;他的散文含蓄隽永,韵味深长。

1920年12月,法国统一社会党在图尔大会上发生分裂,法朗士对新成立的法国共产党十分同情。1921年1月11日,《人道报》报道了他为党捐款的消息,认为这是他加入法国共产党的实际行动,法朗士并未否认。他于同年获诺贝尔文学奖。他去世以后,法国政府和人民为他举行了隆重的国葬。

个人中心

个人中心