(1746-03-30~1828-04-16)

西班牙画家。

生于西班牙萨拉戈萨,卒于法国波尔多。约1760年随父母搬到萨拉戈沙,这是一个民风强悍、富有斗争传统的城市。这里的风土人情、民间习俗给戈雅以极大的影响,形成了他坚强不屈的气质。早年入J.卢桑-马丁内斯的画室学画。因为一个偶然的事件,宗教裁判所追捕他,于是他到了马德里。1770年去意大利。次年在意大利参加帕尔玛艺术学院的竞赛,并获二等奖。1771年,戈雅重归祖国,在故乡的教堂画壁画。1775年重返马德里,真正开始他的创作生涯。他一生的创作可分为3个阶段:

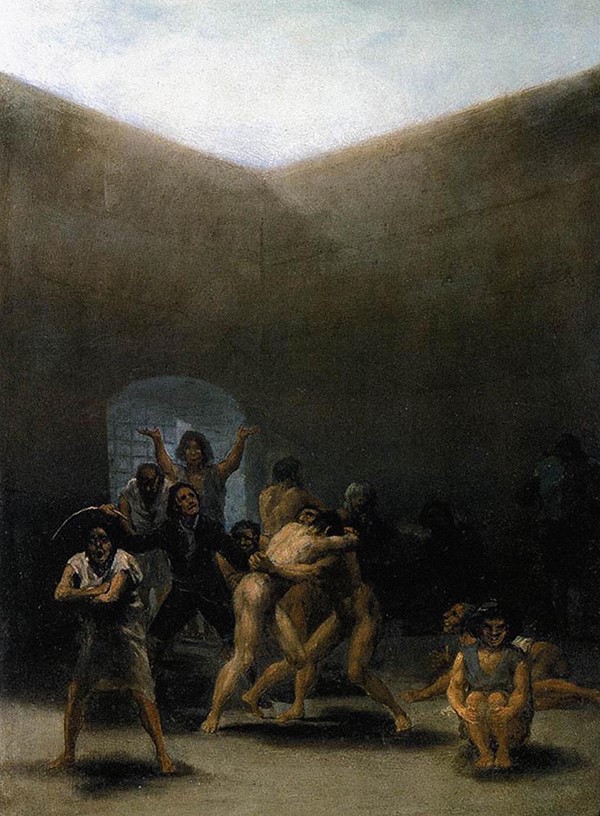

在马德里,戈雅受宫廷画家F.巴尤的推荐进入宫廷,为皇家圣巴尔夫拉织造厂设计壁毯草图。他设计的木版画稿大约有40多幅,按创作年代又可以分为前后两个时期。前期画稿气氛轻松,色调明快,多描绘节日与游乐的场面;后期大约从18世纪80年代末起,他的壁毯画稿开始涉及一些社会问题,逐渐由轻松转向严肃的思考。进入18世纪90年代,戈雅受法国1789年大革命的启发,对西班牙腐朽制度表示愤怒与不满,加之接受启蒙主义学说的影响,逐渐由不满转向呐喊。他画的《疯人院》(1794),反映了苦闷和不安的心情。他还创作了一系列富有时代激情的肖像画,以及颇有传奇色彩的《着衣的玛哈》与《裸体的玛哈》等。这些作品表现了人物的性格,具有一种理想和时代的色彩。1800年他为皇族画《查理四世一家》,以直率的笔触表现了画中主人公的昏庸和虚伪。

戈雅向黑暗社会冲击的第一部作品是铜版组画《加普里乔斯》,组画原名叫《共同的语言》,后改的名称有荒诞不经的含义。组画于1803年完成。它涉及的题材很广,反映了西班牙社会的真实面貌。在这套组画里,可以看到统治阶级和教会的专横、人民的屈辱,同时也痛斥了社会上的一些恶俗与病态。画面上还配有辛辣、尖锐的题词,具有强烈的鼓动性。组画没有明确的顺序,画面多以黑夜为背景,以此隐喻当时的大黑暗时代。尽管戈雅在创作上采取了隐喻的手法,但是仍没有瞒过宗教裁判所的眼睛,他们觉察到了这部作品的政治气息。为了逃避宗教裁判所的追查,戈雅只好把这套组画当礼物呈献给国王夫妇,才使作品得以保存下来。画家也免受追查。《加普里乔斯》是戈雅在西班牙黑暗夜空下的呐喊,这声音震撼着他自己,也震撼着当时的人民。

《疯人院》

《疯人院》

《着衣的玛哈》

《着衣的玛哈》

1808年,拿破仑军队入侵,西班牙上层屈辱投降,人民则四起抵抗。在人民起义的年代里,戈雅坚定地站在人民一边,作画再也用不着隐喻了。他以极大的热情讴歌战斗中的人民。他的《1808年5月2日的起义》《1808年5月3日夜枪杀起义者》(普拉罗博物馆藏)是不朽的名作,真实地记录了当时人民斗争与流血的场面。为了创作这两幅作品,戈雅在战争期间留在马德里,以历史见证人的身份画下了这些情景。

这一时期,戈雅还完成了他的第二部大型铜版组画《战争的灾难》。这套组画分为两个部分,第一部分作于1808~1813年,第二部分作于1814~1820年。第一部分完全采用公开的表现形式,而第二部分由于国内形势的变化,迫使他又不得已再次运用隐喻的方式表现。这套组画共计82幅,以反对拿破仑入侵和斐迪南七世复辟为背景,描绘了人民的奋起与反抗,揭露了贵族投降派的卑劣行为。

《1808年5月2日的起义》

《1808年5月2日的起义》

《1808年5月3日夜枪杀起义者》

《1808年5月3日夜枪杀起义者》

1814年以后,是戈雅创作生涯的最后阶段。这一时期正处在西班牙斐迪南七世复辟的年代。1820~1823年,第二次资产阶级革命的失败,使人民重新陷入苦难之中。当时,戈雅的心情极坏。1819年搬到马德里郊外,他在郊外的房子被人们称为“聋子之家”。已经70多岁的戈雅尽管苦闷与寂寞,但仍然没有放下手里的画笔,在这期间他创作的不少作品寄托了对未来的希望。戈雅不是悲观主义者,像他的作品《巨人》一样,等待黎明的到来。这个时期,他还画过寓意深刻的水墨画《来自黑暗中的光明》。第二次革命失败后,戈雅最终离开西班牙宫廷,出走法国。后期的主要作品有“聋子之家”壁画(1820~1822)15幅、《磨刀匠》(1820)、《抱水罐的姑娘》(约1810~1820)以及一系列朋友的肖像画和铜版组画《迪斯巴拉提斯》(1819~1823)、《塔罗马克依亚》(1815)、素描组画《囚犯们》(约1814)等。

戈雅是继D.委拉斯开兹之后,把西班牙美术再一次推向高峰的画家。他的艺术对欧洲19世纪浪漫主义和现实主义艺术有巨大的推动作用,受他影响的画家有

《抱水罐的姑娘》

《抱水罐的姑娘》

个人中心

个人中心