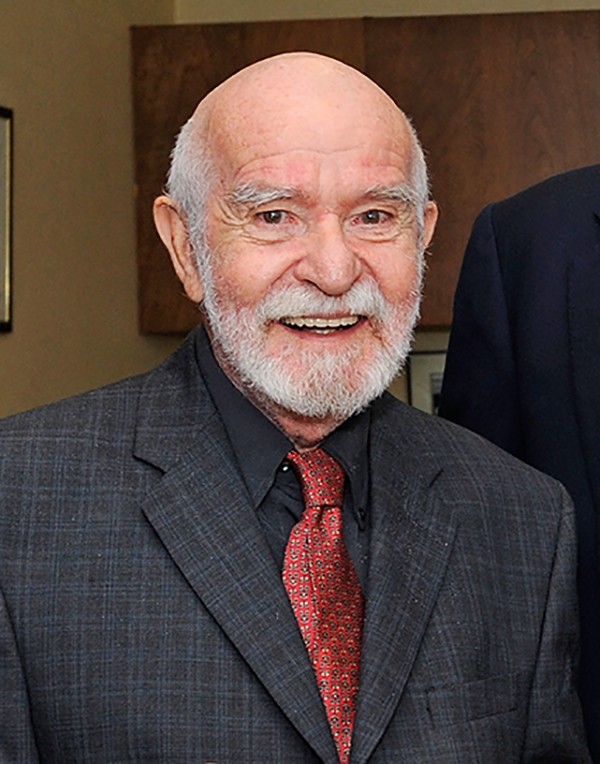

(1932-06-11~ )

南非剧作家、演员。

生于米德尔堡一小店主家庭,父亲是爱尔兰裔,母亲是位南非白人。1935年,随家人迁往伊丽莎白港,其以后的作品多以这里的人和生活为题材。富加德曾入开普敦大学学习哲学和社会人类学,但1953年在考试前放弃学业与朋友搭便车去了北非,接着又在一艘东亚蒸汽轮船上工作了两年,并开始写作。1956年,与演员S.梅林结婚,两年后全家搬往约翰内斯堡,并在一家地方法院担任办事员,后作为兼职教授任职于美国加州大学圣地亚哥分校戏剧系,教授写作、表演和导演。2012年回到南非。

富加德的戏剧活动始于20世纪50年代中后期。1962年他帮助伊丽莎白港的一些黑人业余演员成立巨蛇剧团。他的创作将种族隔离创伤与其戏剧理论相结合,探讨种族与人性的主题。其作品出场人物往往只有两三个,但心理活动剖析细腻,且多用口语,情感丰富。主要剧本有反映南非黑人及有色人痛苦生活的《没有益处的星期五》(1958)、《血缘》(1961)、《鲍斯曼和列娜》(1969)等,还有描写南非贫穷白人不幸遭遇的《哈罗和再见》(1965)、《在那儿生活的人们》等。《血缘》为他赢得了世界声誉。《鲍斯曼和列娜》被拍成电影,富加德自己出演鲍斯曼,上映后深受观众喜爱。1972年,他的即兴剧《希兹尉·班西死了》上演。剧本通过黑人班西冒用死人的通行证以求生存的情节,谴责南非反动政权实行的“通行证法”。他的另一部即兴剧是反映南非政治犯在监狱中生活的《岛》。20世纪80年代以来,富加德的剧作有取材于一位南非教师因误会被反种族示威者烧死的真实事件的《我的孩子们,我的非洲》(1989)、讲述一位白人火车司机意外撞死卧轨自杀的黑人妇女和她的孩子而陷入心理折磨去寻找他们坟墓故事的《火车司机》(2010)。在后种族隔离时代,富加德的作品多了对个人的聚焦,有的带有一定自传性质。如《哈罗德少爷和男仆》(1982)、《山谷之歌》(1996)、《船长的老虎:一部为舞台而作的回忆录》(1997)、《胜利》(Victory,2007)。最新作品《左轮手枪溪的岩石画》(2015)讲述南非农民与农场主之间的矛盾纠葛。

作为南非的国宝级剧作家,富加德获奖无数。他是2011年美国托尼奖戏剧终生成就奖的获得者,还曾获得奥比奖、纽约戏剧委员会奖、南非勋章、日本皇室世界文化奖等。

个人中心

个人中心