(1889-04-16~1977-12-25)

美国电影演员、编剧、导演、制片。

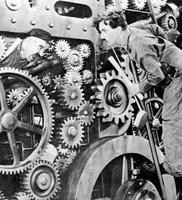

《摩登时代》剧照

《摩登时代》剧照

生于英国伦敦,卒于瑞士沃韦河畔科西耶。父亲是喜剧演员,母亲是歌唱演员。自幼在游艺场和剧院演唱、跳舞,扮演一些小角色并随剧团巡回演出。1913年,卓别林随卡尔诺哑剧团去美国巡回演出,被启斯东电影公司制片人兼导演M.塞纳特看中。年末,卓别林与启斯东签订为期一年的合同,出演了他的第一部影片《谋生》(1914)。1914年2月28日,首次在启斯东喜剧片《阵雨之间》扮演了一个头戴圆顶礼帽、足蹬大皮靴、手持一条竹手杖、走路像鸭子的小流浪汉夏尔洛的形象,获得成功。随后卓别林的这一角色扮相开始定型,日益深入人心,其夸张的风格、滑稽的表演、酸楚的表情也成为他此后电影生涯中独树一帜的流浪汉形象的标志。1915年签约爱塞纳公司后,自编自导自演了包括《他的新职业》《流浪汉》《卡门》等16部影片。1916~1917年为互助影片公司拍摄了12部喜剧片,《百货店巡视员》《高利贷者》《移民》《查理越狱》等影片显示了他对现实寄寓的人道主义思想和日臻成熟的技巧。1918年3月,卓别林电影制片厂成立,推出了《查理从军记》《田园诗》《寻子遇仙记》等9部影片。从1919年开始独立制片,一生共拍摄了80余部喜剧片,其中重要的有《巴黎一妇人》(1923)、《淘金记》(1925)、《马戏团》(1928)、《城市之光》(1931)、《摩登时代》(1936)、《大独裁者》(1940)、《凡尔杜先生》(1947)、《舞台生涯》(1952)等影片,这些作品标志着卓别林从一个具有深厚人道主义情怀的演员成长为一位伟大的批判现实主义电影大师和坚强的反法西斯战士。

《淘金记》剧照

《淘金记》剧照

卓别林一贯对小人物、失业者寄予深切的同情,在他漫长的电影生涯中,从未放弃对美国资本主义社会的种种弊端进行辛辣的讽刺,以及对法西斯头子希特勒无情的鞭笞。在第二次世界大战期间更是大声疾呼开辟第二战场,因而受到美国麦卡锡主义的迫害。1952年9月,非美活动调查委员会下令对他进行调查,并且不准许他再入美国国境。卓别林遂定居瑞士,直到去世。其间拍摄了揭露和嘲讽麦卡锡主义的《一个国王在纽约》(1957)。1967年拍摄了他最后一部影片《香港女伯爵》,由M.白兰度和S.罗兰主演,被认为是一部失败的闹剧片。

1972年,卓别林重返好莱坞,接受美国电影艺术与科学学院因他“在本世纪为电影艺术所作的不可估量的贡献”而授予的艺术成就奖。1975年,英国女王伊丽莎白二世授予他爵士封号。卓别林和他的流浪汉形象“查理”在世界电影史上和观众心目中,已经成为不可磨灭的符号,代表了世界上争取自由、民主、平等,渴望和平、进步、人权,呼唤理想社会与幸福生活的人本思想,其笑中带泪的悲剧性喜剧艺术理念深深地影响了后世。

个人中心

个人中心