(1898-03-12~1968-12-10)

中国戏剧活动家、剧作家和诗人。五四以来戏剧运动的奠基人和主要领导者之一。原名寿昌。

生于湖南长沙,卒于北京。出身贫苦农民家庭,少年丧父,长大后受到舅父、著名南社诗人易象(梅园)的影响,具有反帝爱国志向。1912年就读于长沙师范学校,其间,看到春柳同仁到长沙的演出,萌生对戏剧艺术的向往,曾于1914年改变过《三娘教子》,鼓吹爱国思想。1916年随舅父东渡日本求学,先学海军,后改教育,终因自幼酷爱文艺而投身于文学戏剧事业。痴迷于西方现代文学、诗歌、戏剧的魅力,曾立志做中国的席勒,中国的易卜生。1919年在东京加入李大钊等组织的少年中国学会,开始发表诗歌和评论。1920年创作剧本《环珴璘与蔷薇》《咖啡店之一夜》。这是他的漂泊浪漫、诗意感伤的时代,意识延续到他的南国时代。

田汉1922年回国,受聘于上海中华书局编辑所。1924年与妻子易漱瑜创办《南国半月刊》,发表独幕剧《获虎之夜》。此后,曾在长沙第一师范学校、上海大学、大夏大学任教。1926年与唐槐秋等创办南国电影剧社,编导拍摄《到民间去》,未竟。1927年秋任上海艺术大学文学科主任,后因校董卷款事件,学生盘桓不去,公推田汉为校长,1928年易校名为南国艺术学院,艰难然而浪漫地办学半年左右时间。他的豪放性格、浪漫气质影响了一大批人,陈白尘、阎哲吾、左明、赵铭彝、陈明中、陈凝秋、王素等就是那时的学生。期间坚持公演,曾举行过三期七次公演,田汉为演出编写了话剧《苏州夜话》《名优之死》《南归》《湖上的悲剧》《古潭的声音》《颤慄》《南归》《第五号病室》《火之跳舞》《孙中山之死》《一致》等。1928年秋,成立南国社,确定“团结与时代共痛痒之有为青年,作艺术上之革命运动”的宗旨,推进新戏剧运动。

1920~1929年田汉的早期戏剧活动,对中国新兴话剧的奠基和发展起到了重要作用。他的剧本创作彻底摆脱了“文明戏”的影响,吸取了现代欧美戏剧和中国戏曲传统的精华,并表现出强烈的个性风格,由于这一时期田汉的文艺思想比较芜杂,在日本留学期间广泛接受过欧美启蒙主义、浪漫主义和批判现实主义的影响,又醉心于唯美派、象征派和新浪漫主义风格,他的一系列剧作从《咖啡店之一夜》《苏州夜话》到《湖上的悲剧》《南归》等,都弥漫着感伤、孤寂的情调,表现了“灵”与“肉”分裂、理想与现实冲突的痛苦。在早期优秀代表作《获虎之夜》和《名优之死》中,他一方面有力地揭示现实的黑暗,鼓动着不屈的反抗精神,另一方面仍流露出唯美和感伤的情绪。贯穿于这些作品中的“漂泊的求索者”形象,以及愤懑、惆怅的抒情格调,反映了当时小资产阶级知识分子内心的不满,寻不到出路的苦闷,因此,田汉和南国社的创作演出引起了进步青年尤其学生阶层的强烈共鸣。而《火之跳舞》《一致》等剧则代表着他戏剧创作的变化,开始涉及无产者与资产者的矛盾这类社会性悲剧,反抗和战斗的热情更加昂扬。

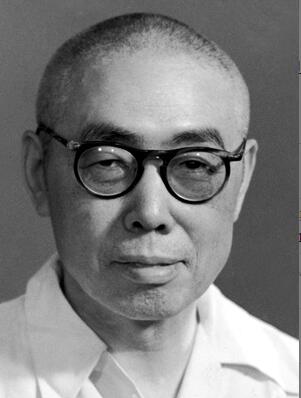

田汉(前中)在阅读剧本

田汉(前中)在阅读剧本

20年代末兴起的左翼文化运动给田汉的人生与艺术道路带来了巨大影响。1930年3月,他作为发起人之一参加了中国左翼作家联盟,并被选为执行委员。同年4月,发表《我们的自己批判》,总结10年南国运动,检讨自己的小资产阶级感伤主义思想,公开宣告向无产阶级转向。不久,南国社继上海艺术剧社之后被反动当局查封。他参与发起组织了中国左翼戏剧家联盟。1932年加入中国共产党,此后担任过“剧联”的党团书记和中共上海中央局文化工作委员会委员。在领导左翼剧团粉碎国民党“文化围剿”的同时,还创作了《梅雨》《乱钟》《暴风雨中的七个女性》《月光曲》《回春之曲》等大量作品;同时又和夏衍、阳翰笙等进入电影界,为“艺华”“联华”等影片公司写了《三个摩登的女性》《青年进行曲》《风云儿女》等一批进步电影文学剧本。此外还写了由聂耳谱曲的《毕业歌》《义勇军进行曲》等著名歌曲,后者迅速传唱全国,后被定为中华人民共和国国歌。这个时期是田汉政治热情高涨和艺术才能全面发展的时期,他在左翼文化活动中起了重要的领导和推动作用。1935年2月,中共江苏省委和上海文委遭敌破坏,田汉被捕,后经保释出狱,被软禁于南京,直至抗日战争爆发后方获自由。在南京期间,他与应云卫、马彦祥组织了中国舞台协会,举行多次公演。主要创作有《洪水》《械斗》(与马彦祥合作)、《黎明之前》《阿比西尼亚的母亲》《女记者》,以及改编作品《复活》《阿Q正传》等。

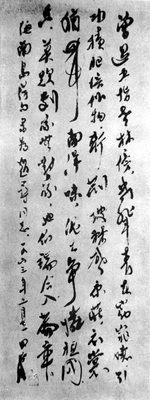

田汉手迹

田汉手迹

左翼时期田汉的话剧创作,展现了与早期剧作迥异的面貌。《梅雨》《月光曲》《洪水》等剧以受压迫最深的工人和农民的生活为题材,脱尽感伤、消沉情调,充满鞭挞黑暗政治的激情;而写于1931年九一八事变后的《乱钟》《扫射》等剧,以抗日救亡为主题,同样气势磅礴,发挥了巨大的宣传鼓动作用。但这类作品中的大多数属于“急就章”,艺术上粗糙一些。这一时期代表作是3幕剧《回春之曲》。讲述侨居南洋的爱国青年高维汉归国投身抗日斗争,负伤后神志不清,终于在恋人梅娘悉心照料下恢复健康重上战场的故事。剧本把主人公悲欢离合的爱情遭遇与群众抗日斗争的热烈场面结合起来,开拓了新的境界。单纯的剧情结构,浓郁的抒情氛围,特别是高维汉受伤后记忆力的失而复得这一传奇式的情节安排,突出体现了田汉剧作一贯的浪漫主义风格,《梅娘曲》成为一时流行传唱的歌曲。

抗日战争开始后,田汉辗转奔走于上海、武汉、长沙、重庆、桂林等地,对戏剧运动做出了多方面的贡献,他是中国现代戏剧广泛开展活动家,是传统戏剧与中国话剧相互融合借鉴的最早实践者,是中国现代戏剧发展的一个实际上的领导者。他曾参与组织中华全国戏剧界抗敌协会,任武汉国共合作军委会政治部第三厅第六处处长,负责艺术宣传工作,并同任第六处下设的戏剧科科长的洪深等组建了10个抗敌演剧队;他领导举办了歌剧战时讲习班、旧剧演员讲习班,团结湖南戏曲界进行抗日救国演出,并写了《江汉渔歌》等多部戏曲剧本;他与欧阳予倩等创办《戏剧春秋》杂志,亲自主持戏剧民族形式问题和历史剧问题的笔谈讨论,产生了深远影响;他在桂林全力扶植组建了以演剧队成员为骨干的新中国剧社和京剧、湘剧等民间抗日演剧团体,特别是1944年春,与欧阳予倩等组织历时3个月的西南第一届戏剧展览会,规模盛大,反响强烈,对加强抗战戏剧队伍的团结和坚持进步演剧运动起了很大作用,文化界和戏剧界江湖人称“田老大”,表达的就是对他领导戏剧文化、联合新旧艺人的协调能力和领导地位的膺服。抗战胜利后,田汉于1946年春回到上海,投入反对国民党反动统治的民主运动,继续组织进步的演剧活动,并热情关注戏曲艺人的团结和地方戏曲剧种的改革创新。

由于担负了繁重的文艺领导组织工作,田汉在抗日战争和解放战争期间的剧作数量有所减少。话剧作品主要有:写于七七事变后的《卢沟桥》《最后的胜利》,桂林时期的《秋声赋》《黄金时代》《再会吧,香港》(与洪深、夏衍合编),以及回到上海后创作的《丽人行》。此外,还有一些整理改编的戏曲剧目和电影文学剧本《梨园春秋》等。其中,话剧《丽人行》(1946)在思想上、艺术上最为成熟,是他这个时期的代表作。

1949年9月田汉参加了第一届全国政治协商会议。中华人民共和国建立后,先后任文化部戏曲改进局局长和艺术局局长、全国文联副主席、中国戏剧家协会主席,并被选为第一和第二届全国人民代表大会代表、第四届全国政治协商会议委员。他紧密团结广大戏剧工作者,为壮大戏剧队伍、繁荣戏剧创作做了大量工作。他积极推动戏曲改革,促进传统戏曲艺术的发展。与此同时,还创作了被誉为晚年“双璧”的话剧《关汉卿》和《文成公主》,改编了戏曲《白蛇传》《谢瑶环》等作品。

写于1958年的《关汉卿》,是田汉为纪念被列为世界文化名人的中国古代戏剧大师关汉卿而创作的,它以深刻的内涵、丰满的人物形象和优美的艺术形式,被公认为田汉戏剧的压卷之作,也是中华人民共和国剧坛上最优秀的剧目之一。作者不为历史材料的匮乏所困,运用丰富的想象和巧妙的艺术构思,把关汉卿创作与上演其代表作《窦娥冤》作为中心线索,展开了被压迫阶级和封建统治者之间的殊死斗争。写出了男女主人公关汉卿、朱簾秀刚正不阿的可贵品格。这些艺术形象,概括了中国历史上进步文人和艺人的斗争传统,也融注了田汉一生为中国戏剧事业奋斗的生活体验。单纯流畅的戏剧结构,炽热奔放的抒情意境,加上如诗如画的歌舞场面,充分展示了话剧民族化的突出成果。话剧《文成公主》(1960),也通过历史题材表达富有现实意义的各民族团结和合作的主题。剧作描述了唐太宗以宗室女文成公主远嫁吐蕃英主松赞干布的故事,在尖锐复杂的戏剧冲突中刻画了文成公主的内心世界,以生动的细节写出她性格成熟发展的过程。剧本富有传奇性,一些场面的处理想象奇特、色彩瑰丽。

《文成公主》剧照

《文成公主》剧照

田汉一贯重视中国戏曲艺术的历史成就和现实作用。50年代,他陆续改编了传统剧目《白蛇传》《金鳞记》《西厢记》,突出了反对封建主义的主题,发展了故事的神话色彩,唱词流畅优美,成为戏曲舞台上流传至今的优秀剧目。1961年,他根据碗碗腔《女巡按》剧本改编的京剧《谢瑶环》,描写唐代女官谢瑶环奉命与权奸及地方豪强作坚决斗争的故事,塑造了继《关汉卿》之后又一个“为民请命”的艺术形象。

田汉在“文化大革命”中被迫害致死。1979年4月,在北京举行了隆重的追悼大会,为他彻底平反昭雪。田汉毕生创作了话剧63部,歌剧2部,戏曲27部,电影12部,歌词和新旧体诗2000余首。主要作品集有《田汉戏曲集》(5集,1930~1933)、《田汉选集》(1936、1959年2种版本)、《田汉散文集》(1936)、《田汉代表作》(1941、1998年2种版本)、《田汉剧作选》(1955)、《田汉戏曲选》(2卷,1981)、《田汉电影剧本选》(1983)、《田汉文集》(16卷,1983~1987)等20余种。

• 田申.我的父亲田汉.沈阳:辽宁人民出版社,2011.

个人中心

个人中心