中国副省级公共图书馆。

其前身为京师通俗图书馆,1913年创建,同年10月21日开馆,由北京政府教育部管辖。1927年,与京师图书馆分馆合并为京师第一普通图书馆;1928年由北平市政当局接管,改名为北平特别市市立第一普通图书馆。1948年改称北平市立图书馆,同时收并1917年建于中山公园内的图书阅览所,将其改为市馆的分馆。1949年北京解放后,由北京人民政府接管,更名北京市图书馆。1956年,在国务院总理周恩来的关怀下,迁入国子监,改为现名,并由郭沫若题写馆名。2001年5月1日,作为北京市四大文化标志性建筑之一的首都图书馆新馆一期(A座)正式对外开放。2004年,北京市少年儿童图书馆迁入。2012年9月28日,新馆二期(B座)正式对外开放,遵循“大开放、大服务”的服务理念。

图1 首都图书馆外景

图1 首都图书馆外景

图书馆占地面积3.8万平方米,A座与B座以连廊相联结,总建筑面积9.4万平方米。全年365天开馆,具有2万人次的日接待能力。全馆实现无线网络全覆盖,设有20个阅览室(区),近4000个阅览座席,还设有剧场、展厅、电影鉴赏厅、报告厅、多功能厅及会议室等十余个专业厅室,为读者提供多样化的文化服务。

图2 首都图书馆B座

图2 首都图书馆B座

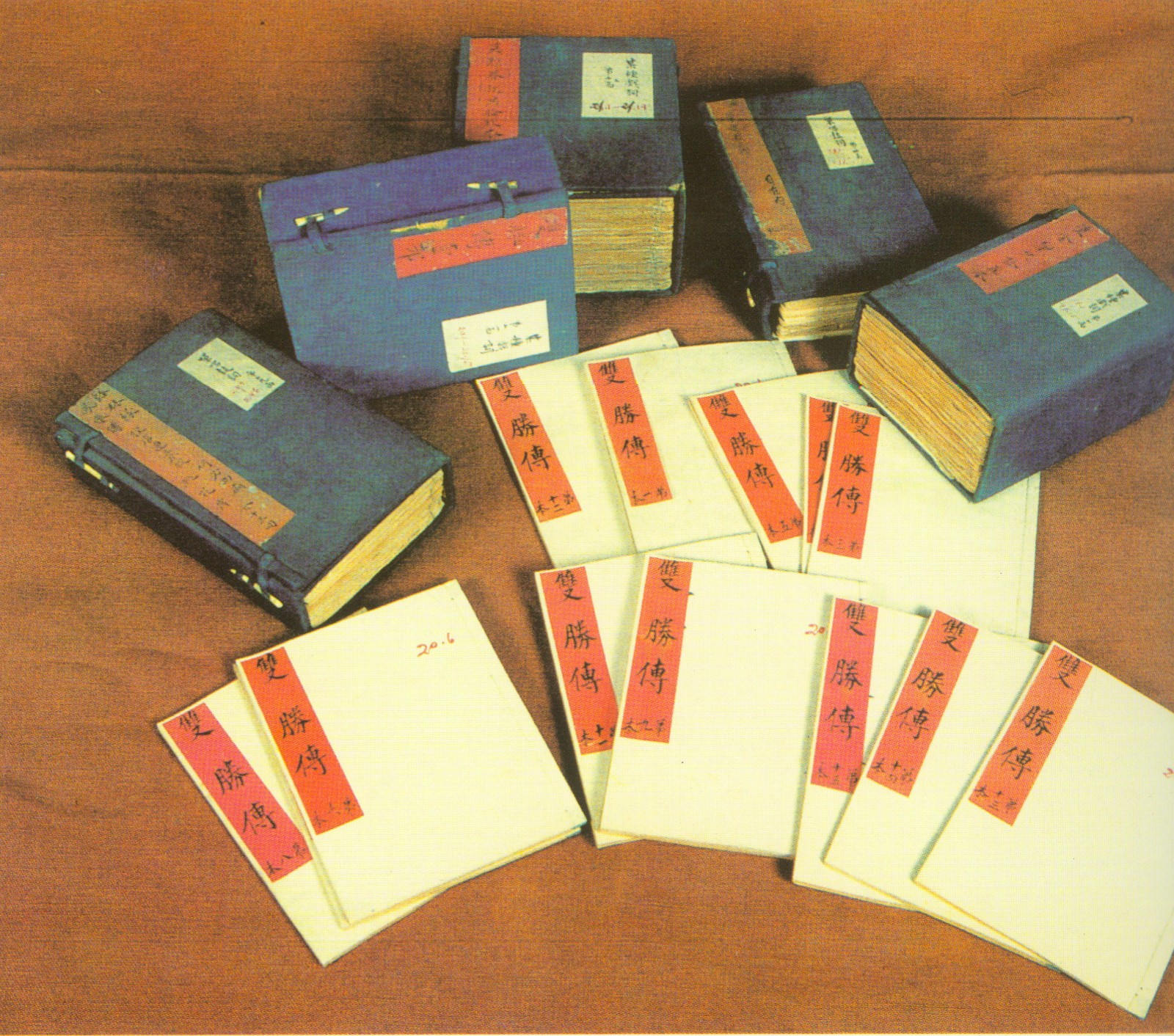

截至2015年,首都图书馆馆藏实体文献逾770万册(件),自有数字资源240太字节(TB),每年入藏各类纸质文献达40余万册(件),古今中外文献并汇,学科门类齐全,文献载体多样,尤以古籍善本、北京地方文献、近代书报、音像资料、外文书刊最具特色。馆藏古籍近46万册(件),其中善本6000余部,珍藏的清蒙古《车王府曲本》收有各种戏曲、曲艺抄本1600余种,是研究中国戏曲、曲艺以及清末民初时期民情、民俗的文学宝库。截至2016年,共有156种古籍入选《国家珍贵古籍名录》。馆藏北京地方文献5万余种,16万余册(件),是研究级的文献资源系统,收藏了存世北京地方志的全部品种。馆藏老唱片2万余张,包括戏曲、曲艺、歌曲等,其中京剧、相声及流行歌曲中不乏珍贵品种,收藏了四大名旦唯一合唱的老唱片《四五花洞》。

图3 《车王府曲本》

图3 《车王府曲本》

2015年,全年接待读者514余万人次,文献外借280万册(件),网站点击量2300余万次,举办各类读者活动800余场。采取借阅合一、开放式、自助式的服务方式,开架借阅文献达100余万册(件),提供文献借阅、信息咨询、讲座论坛、展览交流、文化休闲等全方位、多层次的文化信息服务。运用现代信息技术与数字阅读技术,为读者提供多样化的现代阅读体验,如“掌上图书馆”“城市街区24小时自助图书馆”“触屏读报”和“畅听阅读”等。在空间布局和服务功能上,实现了传统阅读与数字阅读的衔接,阅读学习与文化休闲的结合。

图4 首都图书馆数字文化社区样板间

图4 首都图书馆数字文化社区样板间

开展了多项在全国图书馆界具有首创性的工作,打造了十余个文化品牌。如“北京记忆”是中国第一个地域历史文化大型多媒体数据库。“首图动漫在线”是中国首个公共图书馆自行制作的,具有自主知识产权,面向广大未成年人推出的“绿色网络”文化服务品牌。“首图讲坛”于2001年开设,其系统性、完整性、科普性、趣味性、通俗性及受欢迎程度在国内首屈一指,是中国公共图书馆界影响较大的公共讲座品牌之一。

首都图书馆重视发挥中心图书馆职能,积极推进全市公共图书馆服务体系建设。通过北京市公共图书馆计算机信息服务网络(图书“一卡通”)构建互联、共享、便捷的北京市公共图书馆服务体系,“一卡通”成员馆已有178家。作为北京市古籍保护中心,指导全市古籍保护与开发利用工作;利用“共享工程”的4295家网点实现数字信息服务,推进城乡公共文化一体化;在全市范围内推广数字文化社区服务,建成数字文化社区300家;发起并加入首都图书馆联盟,引导全类型图书馆加强资源整合、资源共享,发挥全国文化中心的示范作用。

个人中心

个人中心