1914~1918年,帝国主义国家两大军事集团——以德国和奥匈帝国为主的同盟国同以英国、法国、俄国为核心的协约国,为争夺世界霸权、重新瓜分殖民地和势力范围,首次在全球范围内进行的一场帝国主义战争。

此次战争是资本主义国家发展不平衡和长期以来冲突不断加剧的必然结果,是资本主义发展到帝国主义阶段的必然产物。

19世纪末20世纪初,世界领土已被英、法、俄等老牌殖民帝国瓜分殆尽。此时,德国、美国和日本发展成新兴的资本主义工业强国,经济实力开始赶上或超过英国、法国和俄国,从而要求重新瓜分殖民地和势力范围,并试图以战争手段开辟和夺取新的投资场所与原料产地。而老牌殖民帝国则要全力维护其既得利益。随着资本主义经济危机和政治危机的加深,各国统治集团迫切希望从战争中寻求出路。

19世纪70年代,德国通过

最大的殖民帝国英国试图通过战争击败德国这个新的竞争对手,同时削弱法国和俄国,以保持其海上霸主地位,确保其海外殖民利益不受侵犯。法国试图对德国发动一场复仇战争,收复被占领的阿尔萨斯和洛林,夺取德国的萨尔矿区,进而称霸欧洲大陆。俄国企图阻止奥匈帝国在巴尔干的扩张,以巩固其对该地区的控制,同时占领伊斯坦布尔(君士坦丁堡),控制具有战略意义的博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡。

各国为了在争夺霸权、瓜分世界的角逐中击败竞争对手,根据各自的利害关系结成军事同盟。1879年,德国与奥匈帝国结成针对法、俄的军事同盟;1882年,意大利因在北非扩张中与法国发生冲突而入盟,形成三国同盟,简称同盟国。1892年,俄国和法国签署与三国同盟对抗的军事同盟条约;英国为对付德国的挑战先后于1904年和1907年与法、俄签署协定,形成英法俄三国协约,简称协约国。同盟国和协约国两大军事集团形成后,加紧扩军备战,争夺战略要地。巴尔干地区和地中海沿岸成为争夺的焦点。1905~1913年,双方的争夺引发一系列严重的国际危机,并导致

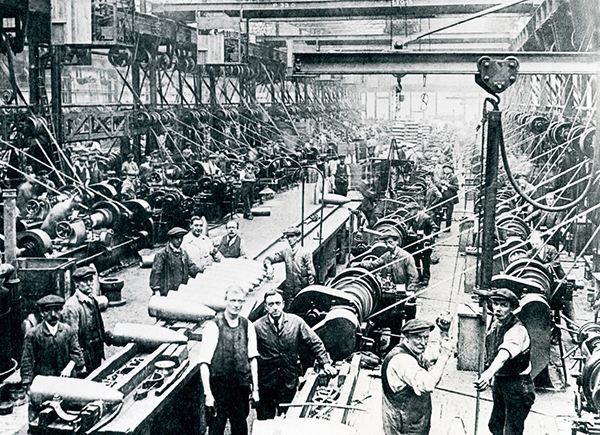

为彻底战胜对方,各国加紧战争准备,增加军费开支。1908~1913年5年间与1883~1908年25年间相比,奥匈、意大利、法国、俄国分别增加12倍、近15倍、3.2倍、2.7倍,英国和德国分别增加30%和60%。各国十分重视发展军事工业,德国拥有兵工厂近30家,18万人;法国29家,10万人;俄国20多家,8万人;英国各私营大厂均生产军火。此外,各国抓紧战略物资储备,大力发展钢铁生产和煤炭开采业;加快铁路、公路建设,提高部队的机动能力。

英国一家生产炮弹的兵工厂内景

英国一家生产炮弹的兵工厂内景

法、俄、德、奥通过实行普遍义务兵役制,不断增强军队的后备力量。英国最初实行募兵制,战争期间改为普遍义务兵役制。各国军队的编制装备大致相同,平时和战时的指挥体系基本相仿。武装力量的最高统帅是国家元首(总统或君主),军队的建设、训练、装备和行政管理一般由陆军部和海军部领导,作战计划的制定和实施一般由独立或隶属陆军部和海军部的参谋部负责。战时,作战指挥由总司令负责,各集团军一般直接隶属于最高统帅部。俄国平时设有方面军级指挥机关。战争期间,其他国家曾临时增设编制不固定的集团军群指挥机构。随着军事行动规模的扩大,各级司令部的作用明显增强。

两大集团经济、军事实力对比,协约国占优势。战前,英、法、俄三国(含殖民地)总人口为7.045亿,陆军总兵力977.7万人,海军各种水面舰只762艘、潜艇174艘,军用飞机677架;德奥两国(含殖民地)总人口仅1.3亿,陆军总兵力634万人,海军各种水面舰只403艘、潜艇35艘,军用飞机297架。协约国商船总吨位968万吨,同盟国仅632万吨。战争期间,先后有许多国家加入协约国,使其人力物力不断增强,优势日趋明显;同盟国逐渐丧失海外殖民地,经济上受协约国海军封锁,战略物资日益匮乏,但德国战争准备充分,军事工业发达。

战前,欧洲各国精心制定了战争计划。德国的战争计划是前任总参谋长A.von施利芬于1905年制定的,又称施利芬计划。该计划设想法军企图攻取阿尔萨斯和洛林,而俄军动员缓慢,据此规定采取先法后俄的战略指导方针,以免陷入东西两线同时作战的被动地位。西线以少量兵力牵制法军的进攻,而占总兵力87%的部队通过荷兰和比利时沿西南方向实施主要突击,从西面迂回巴黎,围歼法军主力于阿尔萨斯、洛林至瑞士边界之间,进而迫使法国投降,争取在6~8周内结束对法战争;东线先以少量兵力阻滞俄军进攻,待西线击败法军后,主力转移到东线与俄军决战。H.J.L.von毛奇对该计划作了一些修改:为防止法军攻入阿尔萨斯和洛林地区而威胁左翼安全,决定从右翼分兵加强左翼;为避免俄军攻入东普鲁士而在政治上造成不利影响,决定相应加强东线兵力,结果使西线主突方向上的兵力由原来占总兵力的87%减至60%;为使荷兰保持中立,规定右翼集团全部经比利时和卢森堡进入法国,从而使部队的展开和机动受到限制。其海战计划规定:集中兵力对英国舰队作战,首先以小型水面舰艇和潜艇打破英国的海上封锁,逐步削弱其海军优势,尔后在决战中将其歼灭,同时破坏其海上交通线;在波罗的海部署部分兵力对俄国海军进行牵制。奥匈军队的战争计划是在德军总参谋部协助下制订的,陆军编为3个集群:“A梯队”兵力占总兵力一半以上,任务是攻歼驻波兰俄军;“巴尔干集群”用于进攻塞尔维亚和黑山;“B梯队”占总兵力1/4,任务是加强前两个战场或开辟新战场。

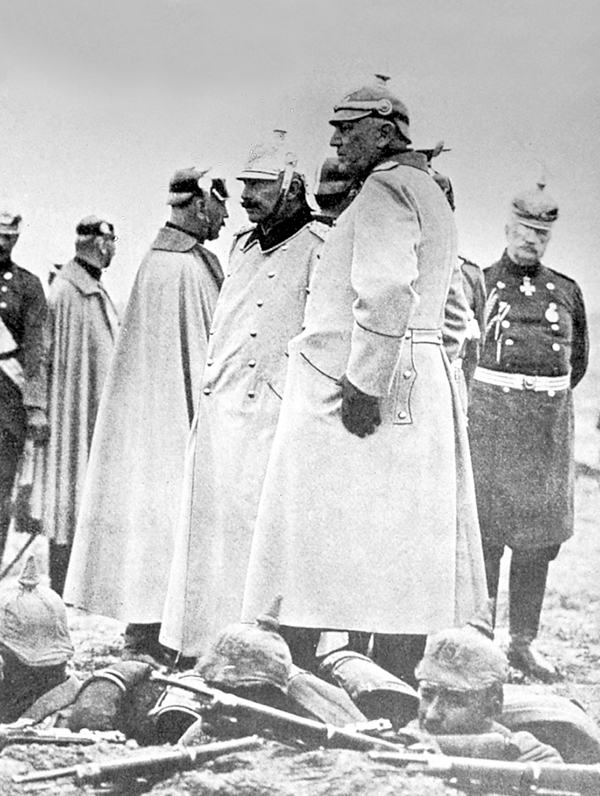

德皇威廉二世与H.J.L.von毛奇观看部队演习

德皇威廉二世与H.J.L.von毛奇观看部队演习

法军在1911~1913年间制定的第17号作战计划规定:在贝尔福至伊尔松之间展开5个集团军,主力从右翼向阿尔萨斯和洛林地区实施快速突击;左翼兵力较弱,由

各国战争计划的共同点是:片面强调战略进攻,轻视战略防御;低估对方实力,企图速战速决;对于充分发挥经济、军事潜力进行持久战争准备不足,具有不同程度的冒险性;陆、海军各自为战,缺少必要的协同。

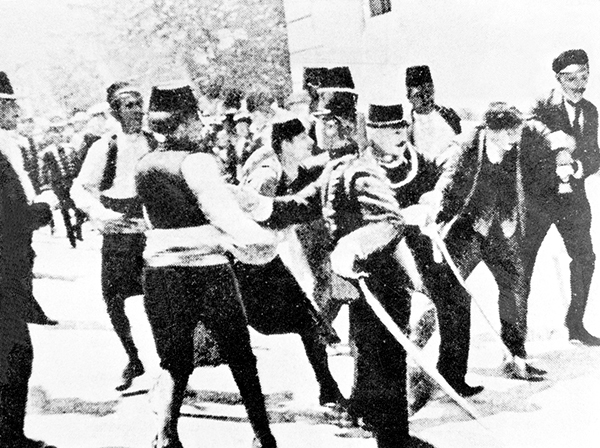

1914年6月28日,奥匈帝国皇储弗兰茨·斐迪南大公在波斯尼亚首府萨拉热窝遇刺身亡,成为战争爆发的导火线。7月28日,奥匈在德国怂恿下对塞尔维亚宣战,炮击塞首都贝尔格莱德,第一次世界大战正式爆发。30日,俄国宣布总动员,声援塞尔维亚。8月1日,德国对俄宣战,法国宣布总动员。3日,德国对法宣战。4日,比利时拒绝德军过境,德国对比宣战,英国对德宣战。6日,奥匈对俄宣战,塞尔维亚对德宣战。英、法分别于12日和13日对奥匈宣战。意大利宣布中立。至此,战争全面展开。

刺杀斐迪南大公的塞尔维亚青年普林西普当场被捕

刺杀斐迪南大公的塞尔维亚青年普林西普当场被捕

1914年8月中旬,德军在西线亚琛至上莱茵380千米正面上展开7个集团军、1个独立支队,计160万人、火炮5000门,其主力右翼突击集团为5个集团军110万人,集结在梅斯以北200千米正面上;在东线东普鲁士境内部署有1个集团军约20万人、火炮1044门,在西里西亚部署有1个后备军。奥军在加利西亚展开3个集团军、2个集团军级集群,计75万人、火炮1848门,另有25万人的预备队;在奥塞边境展开2个集团军,计14万人、火炮546门。

法军在贝尔福和伊尔松之间345千米正面上展开5个集团军和数个师级集群,计132.5万人、火炮4000余门。俄军在400千米正面上部署2个方面军,计100余万人、火炮3200余门:其西北方面军2个集团军沿涅曼河、纳雷夫河一线展开;西南方面军4个集团军在维斯瓦河、西布格河和德涅斯特河地域展开。英国远征军编有6个步兵师、1个骑兵师,计7万人、火炮328门,计划在勒卡托、莫伯日地域展开。比军部署在布鲁塞尔、那慕尔、列日地域。

1914年8月双方完成军队动员和兵力展开后,欧洲大陆形成3个战场即西欧战场、东欧战场和巴尔干战场;随着战火从欧洲蔓延到亚洲和非洲,又相继出现土耳其战场、意大利战场和各殖民地战场。其中,西欧是军事行动规模最大的主战场。双方海军在大西洋、太平洋、印度洋以及地中海等海域采取行动,海战的结局取决于英、德舰队之间的决战。战争分为3个阶段。

第一阶段(1914~1915):双方战略进攻,同盟国掌握战略主动权。战争爆发后,德军在西线发起进攻,占领卢森堡、比利时全境和法国北部部分地区;在东线挫败俄军对东普鲁士和西里西亚的进攻。1915年,德军移兵东线主攻俄军,在奥军配合下占领俄属布科维纳、波兰和波罗的海沿岸大部地区。1914年,奥军对俄军和塞军作战失利,次年在德军和保军支援下征服塞尔维亚和黑山,并粉碎意军对伊松佐河防线的进攻。协约国军队全面进攻受挫后,局部进攻也未取得进展。法军一度攻入阿尔萨斯和洛林地区,不久被击退至原出发地。俄军一度攻入东普鲁士和加利西亚,但也被德奥联军所击退。意军在伊松佐河地区的攻势毫无进展。因伤亡惨重,消耗巨大,西线和东线先后于1914年底和1915年底由运动战转入阵地战,双方速战速决计划破产。在此期间,同盟国拉拢土耳其和保加利亚参战,协约国则把日本和意大利争取到自己一方,从而开辟了互相牵制的新战场。

法军经巴黎开赴前线

法军经巴黎开赴前线

第二阶段(1916~1917):双方战略相持,战争陷入僵局。在此阶段,双方进一步挖掘军事经济潜力,协调各战场行动,实施重点进攻和局部进攻,但由于对方防御战术日臻完善,均未达成战略突破。1916年,德军与法英联军在西线不断投入预备队和各种新武器,展开大规模会战,试图突破对方防线,但均未成功,陷入伤亡巨大、进展甚微的消耗战。海军在日德兰附近海域首次决战,未分胜负。次年,英法联军为改善防御态势,实施一系列局部进攻;德军实施战略防御,主动收缩防线,挫败联军攻势,同时派兵支援盟军在其他战场作战,在海上对协约国实施无限制潜艇战。同盟国军队在巴尔干战场征服罗马尼亚,占领阿尔巴尼亚部分地区;在意大利战场突破意军伊松佐河防线,几乎迫使意大利投降。协约国军队在次要战场亦有进展,英军在近东攻占巴勒斯坦和美索不达米亚大部;俄军在东线再次攻入加利西亚,在高加索战区击败土军。在此阶段,双方伤亡更加惨重,部队士气低落,居民的生活和生产受到严重影响,政局出现动荡。各主要交战国开始寻求于己有利的和平道路,但未成功。俄国于1917年爆发十月革命,宣布退出战争。协约国先后争取罗马尼亚、希腊、美国、中国等国加入本集团,军事经济实力占绝对优势,同时成立最高军事委员会,协调各战场的行动。由于协约国海军的严密封锁,同盟国各种战略物资和民用商品日益短缺。

第三阶段(1918):双方战略决战,协约国掌握战略主动权。德军在西线对英法联军先后发起5次强大攻势,预备队和作战物资耗尽,但未取得重大进展。协约国军队首先在西线实施局部反攻,消除几个突出部,然后在各个战场对同盟国军队实施协调一致的战略反攻,迫使同盟国投降。

1914年8月2日,德军右翼集团按照施利芬计划突然占领卢森堡,4日入侵比利时,16日攻克比军列日要塞,夺取默兹河各主要渡口。20日,比军放弃布鲁塞尔,撤往安特卫普筑垒地域。法军右翼第1、第2集团军于8~18日攻入阿尔萨斯、洛林地区,但被德第6、第7集团军击退。21日起,德第1~第5集团军越过比利时和卢森堡向法国推进。法军统帅部判明德军主攻方向后,命令第3、第4、第5集团军在英国远征军协同下沿离心方向发起进攻,企图在边境地区阻滞德军进攻。经

德军向法国境内推进

德军向法国境内推进

在1914年战局中,英法联军伤亡惨重,仅法军损失即达98万人,而德军损失较小。交战双方敌情不明,指挥失调,行动迟缓,缺乏协同;正面击溃多,两翼围歼少,因而双方部队建制完好无损。双方均未达到速战速决的战略企图,西线由运动战转入持久的阵地战和消耗战。

1915年初,德军统帅部为挽回奥军在东线的败局,计划对俄军实施战略进攻,在西线转入战略防御。英法联军要求俄军在东线积极进攻,配合其在西线发动局部进攻,以争取时间养精蓄锐,改善战场态势。德军在西线部署有94.5个师190万人,英法联军有111个师265万人与其对峙。英法联军为收复法国北部地区和减轻德奥军队对俄军的压力,先后于春秋两季实施香槟战役、阿图瓦战役和沃夫尔战役,但由于步炮协同很差,兵力兵器有限,未达成战役突然性,虽付出重大代价,却未能突破德军防线。12月7日,英国远征军司令J.D.P.弗伦奇被免职,由D.黑格继任。其间,德军采用新的防御战术,设置由铁丝网、堑壕、步机枪掩体、碉堡和地下掩蔽部组成的多道防线,并集中使用预备队和炮兵从纵深实施反突击,粉碎联军的局部进攻。4月下旬,德军为报复联军的春季攻势和掩护部队向东线转移,发起第二次伊普尔战役,首次于实战中大量使用毒气,一举达成战术突破,但因兵力有限,未能取得战役的胜利。此外,德军飞艇对英国本土反复空袭,给英国造成恐慌。至年底,法军损失129.2万人,英军损失27.9万人,德军损失61.2万人。

德军在第二次伊普尔战役中大规模施放毒气

德军在第二次伊普尔战役中大规模施放毒气

1916年初,双方进一步动员人力、物力。协约国陆军增加到365个师1800万人,同盟国陆军为286个师900万人。根据1915年12月和1916年3月协约国军事会议制定的计划,英法联军决心在索姆河地域发动夏季攻势。德军统帅部计划在东线实施防御,集中兵力对法军凡尔登筑垒地域实施重点进攻,企图消耗法军兵力,迫使法国退出战争。2~12月,德军先发制人,在凡尔登投入50个师与法军69个师血战,伤亡惨重,未达战役企图。8月29日,法尔肯海恩被免职,P.von兴登堡继任总参谋长。7~11月,联军投入86个师与德军67个师在索姆河地域激战,以减轻凡尔登守军的压力。9月15日,英军首次使用坦克作战。

1916年8月12日,协约国军政领导人J.-J.-C.霞飞、R.普恩加来、乔治五世、F.福煦、D.黑格(左起)在博凯讷会晤

1916年8月12日,协约国军政领导人J.-J.-C.霞飞、R.普恩加来、乔治五世、F.福煦、D.黑格(左起)在博凯讷会晤

1917年初,协约国总兵力达到425个师2700万人,同盟国为331个师1000万人。法军新任总司令R.-G.尼韦勒决心在西线发动全面进攻,彻底扭转战局。由于资源枯竭和兵员不足,德军统帅部决定放弃努瓦永突出部,撤至兴登堡防线,再次在西线实施战略防御。4~5月,英法联军发动

携带越壕工具的英国MKV型坦克在推进

携带越壕工具的英国MKV型坦克在推进

1918年初,西线德军兵力为194.5个师400万人,火炮1.5万余门、飞机3000架、坦克10辆;英法联军为186个师500万人,火炮1.6万门、飞机3800架、坦克800辆。美军准备动员200万人赴法对德作战。俄国退出战争后,德军统帅部计划将东线大部兵力调至西线,企图在美军主力赴欧前击败联军,迫使法国投降。联军指挥部计划先取守势,俟美军抵法后发动总攻,争取一两年内结束战争。3~7月,德军依次在索姆河、利斯河、埃纳河、瓦兹河和马恩河地区发动5次大规模进攻,以伤亡50万人的代价楔入联军防线,形成几个突出部,但未动摇联军整个防线。4月,协约国最高军事委员会任命法国将军F.福煦为协约国军队总司令,统一指挥盟军各战区的行动。同年夏,大批美军赴欧,彻底改变西线双方兵力对比。7~9月,协约国军队先后实施第二次马恩河战役和

在西线,德军先后实施3次战略性进攻。因受东线和其他战场牵制,进攻缺乏连续性,造成兵力分散,战略方向多变,结果未能达到迫使法国投降的战略目标。法军在盟军支援下,集中优势兵力实施一系列反攻,稳住战局,转败为胜。

1914年8月中旬,俄军按作战预案开始行动,西北方面军入侵东普鲁士,试图围歼德第8集团军。德军初战不利,但在新任司令兴登堡和参谋长E.鲁登道夫指挥下,利用俄军指挥失误的有利时机,采取正面牵制、两翼包围和集中兵力、各个击破战术,将俄军逐出国境,取得

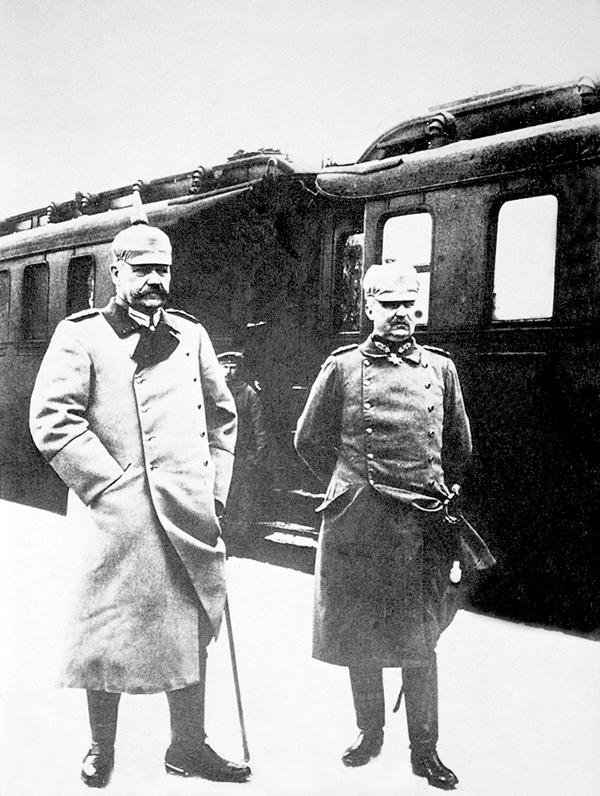

德军司令P.von兴登堡(左)与参谋长E.鲁登道夫

德军司令P.von兴登堡(左)与参谋长E.鲁登道夫

1915年初,同盟国计划在东线对俄军发动全面进攻:德军从东普鲁士、奥军从喀尔巴阡山对俄军两翼实施战略迂回,围歼其主力于波兰突出部。俄军统帅部决定由西北、西南方面军同时对德奥军队实施进攻。德军率先发动冬季攻势,1月实施博利穆夫战役;2月组织

俄皇尼古拉二世(左二)与俄军最高统帅尼古拉·尼古拉耶维奇(右一)视察前线

俄皇尼古拉二世(左二)与俄军最高统帅尼古拉·尼古拉耶维奇(右一)视察前线

1916年初,德军和奥军分别把进攻重点转向西线和意大利战场,在东线实施战略防御。俄军应盟国要求继续在东线对德奥联军发动进攻,以减轻法军和意军受到的压力。俄军编为3个方面军,共12个集团军173万人;德奥联军为9个集团军、3个突击集群,总兵力106万余人。为牵制德军、减轻法军在凡尔登受到的压力,俄军率先于3月18日发起纳罗奇湖战役,但因指挥不当、缺少重型火炮以及气象条件不利而受挫。在

战场上的巨大损失以及武器装备和粮食供应不足,引起俄国士兵普遍不满,军纪松弛,士气低落。1917年3月,彼得格勒工人和士兵举行武装起义,推翻沙皇专制统治,但资产阶级临时政府继续推行战争政策。在

在东线,俄军凭借兵力优势,连续在东普鲁士和加利西亚两个方向对德奥军队发动攻势,陷奥军于顾此失彼的窘境,同时迫使德军一再从西线分兵加强东线,从而使法军和意军免遭德奥军队的毁灭性打击。德奥统帅部对俄军寸土不让,结果陷入两线甚至三线同时作战的被动局面,既没有战胜法国,亦未能打败意大利,速战速决的战略方针因此破产。

1914年,奥匈军队对塞尔维亚发动3次进攻,损失22.7万人,皆以失败告终。1915年,德奥统帅部决定在巴尔干战场增加兵力,对塞军实施毁灭性打击;保加利亚为夺回1913年第二次巴尔干战争中失去的土地,加入同盟国对塞军作战。英法联军15万人在希腊港口萨洛尼卡(塞萨洛尼基)登陆,企图北上增援塞军。德、奥、保军队60万人从北面和东北面两个方向进攻塞军,占领塞尔维亚全境。英法远征军撤回萨洛尼卡待援,塞军残部撤往阿尔巴尼亚,后被运往科孚岛和比塞大休整。在1915年巴尔干战局中,同盟国军队以优势兵力和较小代价征服塞尔维亚和黑山,打开通往土耳其的道路。

1916年,协约国决定加强萨洛尼卡远征军,同时争取希腊和罗马尼亚对同盟国作战。罗马尼亚为收复特兰西瓦尼亚于8月27日对奥匈帝国宣战。次日,罗军4个集团军60万人攻入特兰西瓦尼亚。德军统帅部决心粉碎罗军进攻,夺取罗马尼亚的石油和粮食,以44个师分别从南面和西面对罗军实施反击。经4个月激战,德军击溃罗军主力,占领罗马尼亚大部。在萨洛尼卡方向,德保联军为牵制英法联军在西线索姆河地区对德军的进攻,于8月率先发起进攻,占领莫纳斯提尔(今比托拉)、弗洛里纳和马其顿东部。9月初,协约国军队为配合罗马尼亚参战,投入35万人发起全线反攻,但进展迟缓。在1916年巴尔干战局中,罗军损失近40万人,协约国萨洛尼卡远征军损失约5万人,同盟国军队损失6万人。

1917年,协约国军队萨洛尼卡集群的兵力增至66万人,于4~5月先后发动3次局部进攻,收效甚微。6月27日,希腊对同盟国宣战。1918年9月,协约国军队60万人在瓦尔达尔河战役中突破保军防线,攻入塞尔维亚南部,迫使德保联军投降。9月29日,保加利亚与协约国签署停战协定,巴尔干战事结束。

在巴尔干战场,奥匈军队恃强轻敌,未能一举击败塞军,因而影响了东线的战争进程。塞军为民族独立而战,士气高昂,顽强抗战,有力地支援了盟军在其他战场的作战行动。

1915年5月23日,意大利在协约国拉拢下对奥匈帝国宣战,企图乘机瓜分其领土。意军编为4个集团军,计35个师87万人,火炮1700门,由L.卡多尔纳任总参谋长。意军统帅部计划在西北部沿阿尔卑斯山脉组织防御,在东部伊松佐河地区对奥军发动进攻,企图攻占戈里齐亚和的里雅斯特,尔后向维也纳发展进攻。奥军统帅部决心在意大利战场实施战略防御,重点防守伊松佐河防线,总兵力为20个师(后增至25个师),编为1个集团军又2个集群,由欧根大公任司令。同年6月~1917年9月,意军逐渐增加兵力(最多达51个师和5300门火炮),在伊松佐河地区对奥军发动11次进攻,攻占卡波雷托、普拉瓦、戈里齐亚等地,但未取得决定性突破。意军因不熟悉阵地攻防战术,缺少火炮、弹药和运输工具,加之地形和气象条件不利,以及使用预备队过迟,因此战斗减员很大,共损失100余万人。但由于进攻规模越来越大,终于迫使奥军向德军求援。1917年10~12月,德奥联军实施

1918年,双方在意大利战场增加兵力:奥军展开60个师(火炮7500门、飞机580架),意军增加到56个师(火炮9600余门、飞机676架)。6月,奥军为配合德军在西线的进攻,在特伦蒂诺和皮亚韦河同时发动进攻,在若干地段楔入意军防线,但因受山地条件限制和缺乏预备队而未能及时扩张战果;意军适时投入预备队实施反击,迫使奥军撤至进攻出发地。10~11月,意军以8个集团军的兵力发起总攻,在维托里奥威尼托战役中突破奥军防线。奥军士气低落,消极厌战,全线崩溃。意军俘敌38.7万人,缴获火炮2300门。11月3日,奥、意签署停战协定。

为保持本国领土完整和收复被俄国占领的土地,土耳其在德国怂恿下于1914年10月底派舰队协同德舰袭击俄国军舰及其黑海沿岸港口。10月30日,俄对土宣战。11月初,俄土双方开始在陆上采取军事行动,分别攻入对方领土。11月5、6日,英法分别对土宣战。11月12日,土对英、法、俄宣战。英国企图夺取波斯湾和美索不达米亚的石油资源,控制苏伊士运河,确保其殖民地印度和埃及的安全,同时建立与俄国的直接联系。德国则期望土耳其切断俄国与其盟国的海上联系,牵制协约国军队的部分兵力。土军总兵力78万人,编成40个步兵师、40个骑兵团,另有57个预备师、24个非正规骑兵团,最高统帅为穆罕默德五世,由陆军大臣恩维尔帕夏指挥。土军统帅部计划在高加索和埃及两个方向上分别对俄、英作战。战斗在高加索、美索不达米亚、加利波利半岛和巴勒斯坦—叙利亚4个地区进行。

在高加索战线,1914年11月~1916年9月,俄高加索集团军先后与土第3、第2集团军激战,重要战役有凯普里凯战役、

在美索不达米亚地区,英军3个旅于1914年11~12月在波斯湾登陆,占领巴士拉并建立前进基地。次年11月,英军1个军沿幼发拉底河和底格里斯河向巴格达方向实施突击。12月,其突击集团1万人在库特伊马拉被土军第6集团军包围,被迫于1916年4月向土军投降。1917年2~3月,英军得到加强后继续进攻,在俄军配合下攻占巴格达。1918年10月,英军发起总攻,击败土第6集团军,夺取摩苏尔油田。

在加利波利半岛,英法联军自1915年2月起发动

英法联军登陆加利波利半岛

英法联军登陆加利波利半岛

在巴勒斯坦—叙利亚方向,1914年11月,土军占领西奈半岛,并向苏伊士运河推进。1915年2月和1916年8月,英军两次击退土军对运河区的进攻,随后在西奈半岛铺设铁路,逐渐向巴勒斯坦逼进。1917年10月起,英军集中7个步兵师和1个骑兵军的兵力进攻贝尔谢巴和加沙,将土军击退到雅法至耶路撒冷一线,占领贝尔谢巴、加沙、雅法和耶路撒冷。1918年9~10月,英军对土军发起猛攻,在T.E.劳伦斯指挥的阿拉伯游击队配合下突破土军防线,推进580千米,攻占大马士革和贝鲁特。10月30日,土耳其与英国缔结停战协定,土耳其战场的军事行动结束。

中国政府于1914年8月6日宣布中立,1917年8月14日在协约国敦促下对德奥宣战。17.5万华工被派往英国、法国和俄国,从事各种后勤保障工作,以弥补协约国劳力之不足。但战后英、法、美等列强迁就日本、出卖中国,加上北洋军阀政府软弱无能,中国虽是战胜国,却未能收回德国在山东半岛的各种权益。

1914年8月23日,日本对德宣战,企图夺取德国在中国山东的势力范围,借机扩大在华权益。9~10月,日军占领山东省大部。10月10日,日军2万余人与英军数千人开始围攻驻守青岛要塞的5000名德军。11月7日,德军投降。与此同时,日本陆海军占领加罗林群岛、马里亚纳群岛和马绍尔群岛等德属太平洋岛屿。此外,澳大利亚乘机夺取了德属新几内亚和所罗门群岛,新西兰占领了德属萨摩亚群岛。

在非洲大陆,英、法、比军队对德军各据点发起进攻,占领德属殖民地多哥、西南非洲、喀麦隆和东非。但德国将军P.von莱托-福尔贝克率德军及土著部队1.7万人在坦噶尼喀(今属坦桑尼亚)开展游击战,与英军13万人周旋,直到1918年11月23日才奉命投降。

战争期间,双方海军在北海、波罗的海、地中海、黑海、大西洋、太平洋和印度洋广阔海域进行一系列海战。协约国海军实施海上封锁,企图将同盟国舰队围困在基地内,以确保海上交通线的安全,给同盟国经济以沉重打击;同盟国海军实行反封锁,袭击协约国和中立国的商船以及协约国沿海港口城市。经数次交战,包括单舰破袭战、潜艇战、水雷战、两栖作战和舰队交战,德国海军始终未能夺取制海权,以英国为首的协约国海军基本上掌握着海上的战略主动权。

1914年8月28日,英、德海军在北海黑尔戈兰湾首次交战,德军损失3艘轻巡洋舰和1艘驱逐舰。9月,德国潜艇先后击沉英国1艘巡洋舰、3艘装甲巡洋舰,开创潜艇击沉战舰的先例。11月3日,德巡洋舰支队在智利海岸击沉英方4艘巡洋舰。12月8日,英海军以优势兵力在南大西洋福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)附近海域击沉德方4艘巡洋舰。1915年1月24日,德国巡洋舰分舰队与英国巡洋舰分舰队在北海多格浅滩交战。德舰1沉2伤,亡954人;英舰2伤,亡15人。1916年5月31日~6月1日,英大舰队主力与德公海舰队主力在日德兰半岛以西海域进行战争期间规模最大的海战,双方损失惨重,但均未实现消灭对方舰队主力的企图。

此后,德国利用潜艇频繁袭击协约国及其贸易国的商船,企图迫使英国退出战争。协约国海军则集中兵力进行反潜作战,并组织有效的海上封锁。1917年2月1日,德皇威廉二世正式下令对协约国实施无限制潜艇战。此前,德国潜艇对商船的袭击虽因美国抗议而时断时续,但仍击沉1942艘商船共379.2万吨。实施无限制攻击后,德潜艇(230艘)11个月内共击沉协约国和中立国商船2773艘,达600余万吨(包括潜艇布雷炸毁33万吨),其中英国损失1037艘共260万吨,海运一度陷入瘫痪状态。1917年4月美国对德宣战后,没收停泊其水域的170万吨德国船只,同时加紧造船以弥补协约国商船的损失,并派遣驱逐舰参加反潜作战。为粉碎德国的无限制潜艇战,协约国开始对商船实行护航制度,出动各种舰艇、飞机、飞艇和气球敷设水雷、投放深水炸弹,击沉德国潜艇199艘。1918年,德潜艇击沉1046艘商船(265万吨),但未取得决定性战果。11月21日,德国舰队向英国海军投降。

海战对战争的结局影响深远。德国海军失败的主要原因是:消极防御,未坚决争夺制海权;兵力兵器居劣势,技术装备落后(作战密码被破译,水上飞机母舰发展缓慢)。因受协约国海军的严密封锁,德国对外贸易直线下降,粮食、食油、黄油、矿石、石油、橡胶、化工原料、煤炭、布匹和皮革等依赖进口的战略物资日趋紧张,战争潜力被严重削弱。至1918年秋,德国经济已处于崩溃的边缘。

1918年11月11日,第一次世界大战以同盟国的失败和协约国的胜利告终。大战历时4年零3个多月,参战国之多、作战部队之众、战线之长和战斗之激烈,史无前例。共有33个国家15亿人口卷入战争,战火遍及欧洲、非洲和亚洲。双方共动员兵力7000余万人,亡约1000万,伤2000余万。其中,协约国主要国家(俄、法、英、意、美、日、罗、塞、比、希、葡、黑山)共动员军队4218万余人,损失2210万余人,其中亡515万余人、伤1283万余人、被俘和失踪412万余人;同盟国(德、奥、土、保)共动员军队2285万人、损失1540万余人,其中亡338万余人、伤838万余人、被俘和失踪362万余人。战争后期,俄国爆发十月革命,建立世界上第一个社会主义国家,开创了人类历史新纪元。在其影响下,德国、奥匈等国爆发反战运动和无产阶级革命,殖民地、半殖民地民族解放运动风起云涌。

第一次世界大战结束,巴黎市民欢庆胜利

第一次世界大战结束,巴黎市民欢庆胜利

1919~1920年,协约国27个成员国在巴黎举行和平会议,先后与德、奥、保、匈、土签订《凡尔赛和约》《圣日耳曼和约》《讷伊和约》《特里亚农和约》和《塞夫尔和约》。这些条约实际上是帝国主义列强掠夺战败国、宰割弱小民族的产物,虽然暂时调整了战胜国之间的关系,构成了战后欧洲国际关系的新体系即凡尔赛体系,但列强之间的矛盾和斗争不仅没有消除,反而因分赃不均而导致争夺更加激烈。

1919年7月14日,协约国在巴黎凯旋门举行胜利阅兵式

1919年7月14日,协约国在巴黎凯旋门举行胜利阅兵式

这场战争表明,在众多强国参加的两大联盟战争中,推行单纯依靠武装力量速战速决的战略是不切实际的,只有政治、经济、军事、外交等各个领域密切配合,全部社会活动转入战时轨道,整个国民经济为战争服务,通过持久作战逐步消耗对方的物质力量和精神力量,才能夺取战争的最后胜利。协约国取得最后胜利的根本原因,就在于其政治、经济、军事、外交等领域的综合力量占有绝对优势并得到较好发挥。

盟国之间的战略协同和统一指挥对战争结局具有重大影响。同盟国方面,德国是盟主,其他国家的战略方针和军事行动通常服从于德国的战略需要,因而协同较好。协约国方面,以英法为主,战争初期虽未建立协调东、西两线的机构,但从1915年起,各战场的协同逐渐受到重视,1917年卡波雷托战役后成立了战略协调机构——最高军事委员会,1918年又设立了最高统帅部,较好地实现了各战场的协同作战与统一指挥,对于尽快结束战争具有重要意义。

战争期间,武器装备和军事技术快速发展。飞机、飞艇、潜艇、坦克、高射炮、反坦克炮、迫击炮、远程火炮、毒气弹烟幕弹、高爆弹、无线电通信和光学测量等武器与技术开始大量装备部队或得到广泛运用,并由此产生了坦克兵、航空兵、防化兵等新兵种,使战争样式发生重大变化。军队的火力、突击力、机动力以及作战指挥能力得到加强和提高。作战空间从陆地、海洋扩大到空中,在濒海方向上出现了陆海空联合作战。战役规模扩大,组织协同更加复杂,出现了集团军群(方面军)战役。

德军在大战中使用的铁道炮

德军在大战中使用的铁道炮

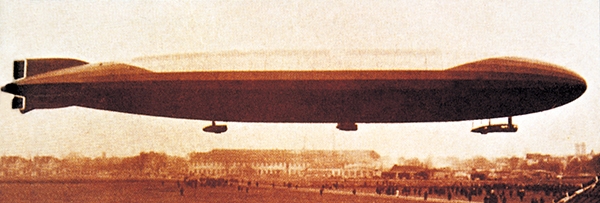

德国用以空袭伦敦等大城市的齐柏林飞艇

德国用以空袭伦敦等大城市的齐柏林飞艇

作战方式发生了很大变化。防御在地面战斗中处于突出地位。防御形式由支撑点式防御发展到堑壕式防御,进而形成包括表面阵地和地下工事的绵亘防线。防御纵深达15~20千米,防御正面达数百至上千千米,进攻一方难以实施两翼迂回,故多采取以下正面突破形式:在一个狭窄地段实施突破,在几个狭窄地段实施相向突破,在宽大正面上以一点为主实施多点突破,向几个相互联系的不同方向实施逐次突破。大量集中使用坦克成为有效的突破手段。进攻和防御越来越依赖于炮兵的火力支援。航空兵在战争初期主要用于侦察,随后用于空战和争夺战场局部制空权,后期则主要用于攻击对方地面部队,轰炸浅近纵深内的重要目标和交通线,以及作战舰艇和海军基地。海战中潜艇占有十分重要的地位,鱼雷和水雷得到广泛运用。为对付潜艇、保护商船,协约国建立了护航制度。

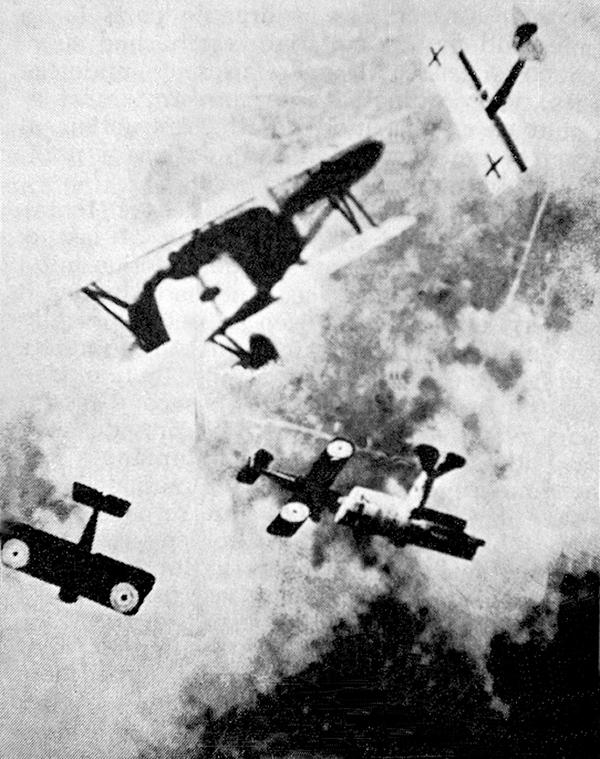

德机(带黑十字标志)与英机近距离空战场面

德机(带黑十字标志)与英机近距离空战场面

第一次世界大战的经验对两次大战之间20年各国军事学术的发展产生了重大影响。战后,资本主义国家总体战、闪击战、机械化战争论、空中战争论、大战略理论,以及依托坚固防线组织防御等各种军事理论的形成和发展,都与第一次世界大战的经验有直接或间接的联系,并在第二次世界大战中得到了应用和检验。

第一次世界大战

第一次世界大战

• 萨那、孙成木、余定辉,等编.第一次世界大战史.北京:人民出版社,1979.

• I.I.罗斯图诺夫主编.第一次世界大战史.钟石,译.上海:上海译文出版社,1982.

个人中心

个人中心