(前372~前289)

中国古代思想家,战国时期儒家思想代表人物之一。

孟子

孟子

孟子的思想学说对唐宋之后的中国产生了深刻且巨大的影响,其中许多命题的哲学思辨以及伦理启示,至今仍潜移默化影响着中国乃至整个东亚。义利之辨是孟子见梁惠王时,针对当时诸侯相互倾轧、大夫专权的社会现状提出的,指出“上下交征利”,是天下战乱纷争的根源。据此孟子提出“亦曰仁义而已矣,何必曰利”,认为仁义是植根于人心固有的先天伦理原则,利心则是产生于物我之间的私欲。孟子认为追求“义”并不是简单地摈弃“利”,而是不求“利”而自无不利的完美境界。司马迁曾说“余读孟子书至‘梁惠王问何以利吾国’,未尝不废书而叹也”。可见孟子深明治乱之由,指出言仁义而不言利,是拔本塞源的救弊之法。在见齐宣王时,孟子提出了“不忍人之政”,“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,建议齐宣王将不忍杀牛之心推广及于百姓,见百姓冻饿而知务民之本。孟子对天下战乱纷争提出的解决办法,是从人性的基本面出发的,并不是简单地着眼于解决当前问题,因此孟子当时颇受齐宣王礼遇。在与告子的辩论中,孟子明确提出了性善论,认为人性本善,指出:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也。”孟子认为仁、义、礼、智是人固有的本性,并不需要从外习得,只需将恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心四端扩充发展,就能开发出仁义礼智的本性。“仁,人心也;义,人路也。”孟子认为仁义是人最根本的伦理准则,据此可以使“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”,进而使民养生丧死无憾,以至于成就王政。

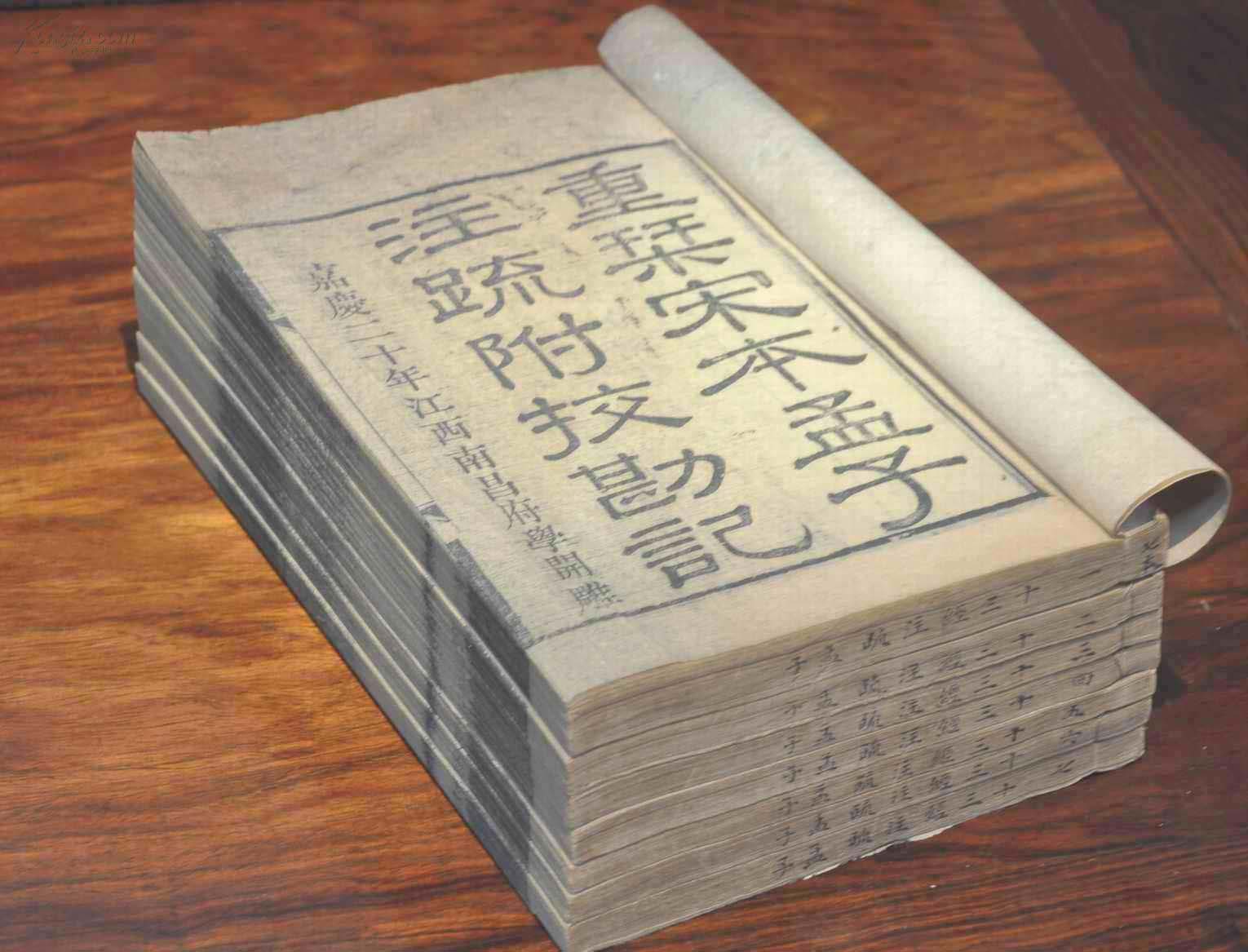

《重刊宋本孟子注疏附校勘记》书影

《重刊宋本孟子注疏附校勘记》书影

在个人修养上,孟子认为自己“知言”“善养浩然之气”。知言,尽心知性,于一切言语无不穷极其理,而知其是非得失,需要做到“诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷”。言辞生于心,如果心明乎理而无弊,言辞自然通达无病。若不然,则言辞必有四种辞病的某一种。孟子善于从其言病,而知其心之失,进而得知其害于政事之所为。更进一步,孟子认为“尽其心者知其性也,知其性者知天也”,通过对人心的认识,进而可以体悟天道,这正是孔子修人道以证天道的为学宗旨。“知言”需要心通乎道,明辨是非,然后能之。浩然之气,孟子认为“难言”,但也有描述:“其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间,其为气也,配义与道”,“是集义所生者,非义袭而取之也”。浩然之气,合乎道义而为之助,使人行道义时勇决无疑。孟子认为通过“反身而诚”的修养功夫可以养成浩然之气,使万物皆备于我。“存其心,养其性,所以事天也”,孟子把存心养气作为事天的功夫,认为“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心”。在养气的论述中孟子尤其重“夜气”,这对古人养生以及人格修养的方法论有十分重要的影响,孟子说:“夜气不足以存,则其违禽兽不远矣。”孟子是借草木受夜气的滋养而生长,比喻人本于其良心,即人受仁义之心的滋养而成为君子。“苟得其养,无物不长;苟失其养,无物不消”,可见仁义之心对人的重要性,这也是人禽之所由分。

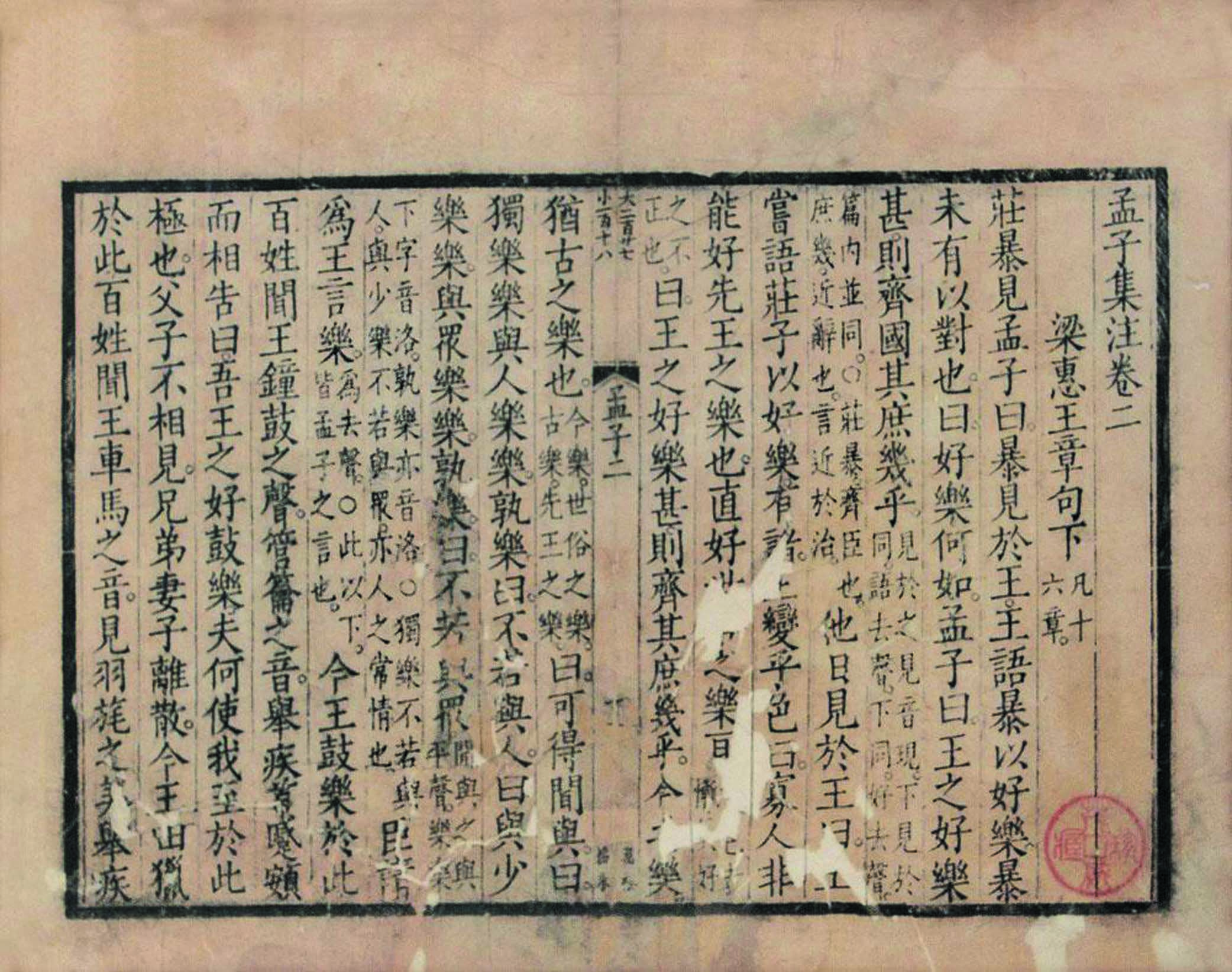

《孟子集注》宋刻本书影

《孟子集注》宋刻本书影

孟子时代,百家争鸣,各种学说流传于世。因此孟子有不少针对杨墨的议论,这也是唐宋时,儒家学者为排佛老而尊孟子的一大原因。孟子认为:“杨子取为我,拔一毛而利天下,不为也。墨子兼爱,摩顶放踵利天下,为之。”并进一步说:“杨氏为我,是无君也;墨氏兼爱,是无父也。”孟子将当时天下纷乱的思想根源归结为“孔子之道不著,是邪说诬民充塞仁义也”。杨墨二家学说当时流传甚广,孟子视之为“邪说”,极力加以批判。

个人中心

个人中心