19世纪中期印度封建主参与领导并以印度雇佣兵为骨干的反抗英国殖民统治和争取民族独立的全民性起义。西方人习惯称之为印度雇佣军兵变或士兵起义。

19世纪上半期,印度完全沦为英国殖民地。英国极力把印度变成英国的商品销售市场和原料产地,残酷地剥削农民,摧毁印度手工业,激起农民和手工业者的极大仇恨。英国在印度实行兼并封建主领地的政策,引起许多土邦王公的不满。1849年英国吞并旁遮普以后,取消20万印度雇佣兵的特权,这些雇佣兵十分气愤。印度雇佣兵是穿上军服的手工业者、农民和被剥夺土地与特权的小地主,他们同印度社会广大阶层反抗殖民统治的要求息息相通。大起义前夕,英印当局兼并的土邦领地约占当时土邦总面积的1/3。当局还以各种借口剥夺土邦内的封建主领地、各种免税土地和柴明达尔地主的土地,从而引起印度封建势力各阶层的不安,他们中的很多人参加并领导了后来的起义。当时,印度雇佣兵共有23.8万人,英国官兵对他们实行种族歧视和压迫,不尊重他们的宗教习俗,下令他们剃掉胡须,去除种姓标记。1856年殖民当局颁布的《普遍兵役征募法》和前期颁发的《丧失种姓资格法》,更激起印度雇佣兵的愤怒和惶恐,他们和英国人的关系更为紧张。

印度民族大起义

印度民族大起义

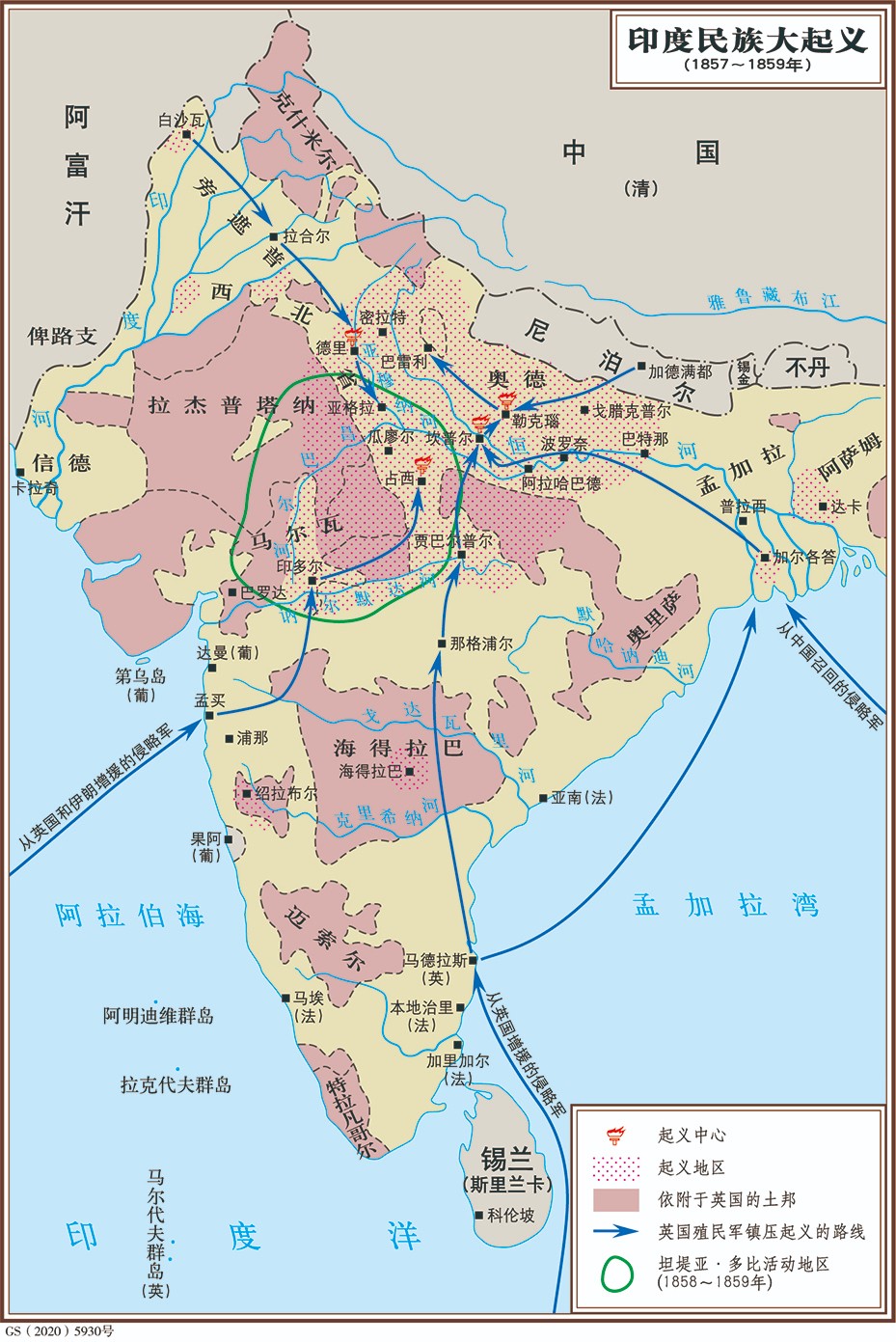

1856年,英国发动了一系列侵略战争,从印度抽调大批兵力前往伊朗和中国,致使印度许多战略要地没有英军驻防,为大起义的酝酿提供了有利条件。印度教徒和伊斯兰教徒开始在广大城乡进行各种形式的反英宣传。1857年初,马尔瓦和西北各省农村中传递着神秘的烤薄饼。2月,这种被看作起义信号的烤薄饼传到了德里城下。在雇佣兵中则传递着有同样意义的红莲花,而且产生了秘密组织五人会——潘查雅特,并把起义日期预定为当年的5月31日。由于英国殖民当局发给士兵涂有牛油和猪油的子弹,大大侮辱了他们的宗教感情,从2月到4月,英印军队哗变事件不断发生。英印军事当局对印度雇佣兵的高压政策导致大起义提前到来。5月10日,在密拉特发生士兵、农民和手工业者的联合起义。5月11日,起义者进入德里,拥立82岁的莫卧儿逊帝巴哈杜尔·沙二世恢复莫卧儿王朝,并成立了领导机构——由10人组成的军政管理委员会。

起义者占领古都德里,激发了各地起义的迅速发展。5月,莫尔维·阿赫马德·沙领导奥德人民起义。6月,那那·萨希伯和坦提亚·多比领导坎普尔人民起义,年轻的占西女王拉克希米·巴伊领导占西人民起义,普拉塔普·辛格和别尼·马德霍领导拉杰普特人民起义。起义波及北印度和中印度广大地区,中心是德里、坎普尔、勒克瑙。从5月10日到8月中旬,除少数几座孤城外,大部分地区已被起义军所控制。但各地起义军缺乏统一领导,并在胜利后纷纷奔向德里,削弱了各地对英军的牵制和打击,从而使英印当局逐渐稳住阵脚并伺机反扑。从6月上旬到9月中旬,起义者进行了英勇的德里保卫战。7月初,巴雷利起义领袖巴克德·汗被任命为德里起义军总司令。但巴哈杜尔·沙二世周围的封建贵族反对巴克德·汗,致使起义军失去统一指挥。9月中旬,德里陷落。巴哈杜尔·沙二世投降后被囚于仰光。

德里陷落后,起义军从各地集中于勒克瑙,至1858年初已接近20万人,其中约3.5万人是孟加拉军团的印度雇佣兵。然而,他们大部分人的武器只是马刀。封建贵族集团反对莫尔维·阿赫马德·沙对军队的领导,并把他投入监狱。在起义军士兵要求下,才将他释放,但为时已晚,英国9万名精兵已包围了勒克瑙。从2月19日至3月19日,起义军在勒克瑙开展了艰苦的保卫战,但最终被迫撤出城市。3月22日至4月3日,在拉克希米·巴伊领导下,起义军进行了占西保卫战。

1858年6月,占西女王拉克希米·巴伊的牺牲,使起义军失去最后一座大城市——占西。各地起义军放弃了阵地战,活跃在罗希尔坎德、戈腊克普尔、班德尔坎德、杰格迪斯布尔和中印度西部许多地方,人数约15万。除原有的著名领袖之外,还涌现出善于进行游击战争的库马尔·辛格和阿马尔·辛格。起义者曾多次使英军首尾不顾、疲于奔命。但由于内部争执,起义军无法协同作战;英国殖民者又实行收买政策,许多封建主叛变。1859年1月,巴克德·汗、那那·萨希伯退走尼泊尔。4月18日,坦提亚·多比遇难。1859年底,零星的游击战最后停止。

英国殖民者把起义者缚在炮口上处以死刑(绘画)

英国殖民者把起义者缚在炮口上处以死刑(绘画)

大起义的失败是不可避免的。作为起义主力军的农民、手工业者和城市贫民,只能因为时代和阶级的局限而把自己的革命纲领同恢复莫卧儿王朝联系在一起,更由于他们的落后散漫、眼界狭小而使大起义始终缺乏组织性和纪律性、无法统筹全局,最终难逃被各个击破的厄运。参与起义的封建王公和地主只想恢复封建旧秩序而置广大起义者的要求于不顾,严重制约了起义的胜利发展。印度社会内部的种族、种姓、宗教上的诸多陋习,为在政治、经济、军事、统治经验等各方面均占有绝对优势的殖民当局提供了活动空间,使他们最终得以镇压了这次历时两年的规模空前的民族大起义。

大起义沉重打击了英国的殖民统治,暴露了英印殖民统治的不稳和腐败,迫使英印当局开始调整殖民政策,采取符合社会发展要求的改良措施。大起义给英印当局在政治、经济、军事上的沉重打击,客观上支持了亚洲其他国家的反英斗争,延缓了英国对这些国家的侵略进程。大起义是印度历史的转折点,加速了印度民族的觉醒,给后来的印度资产阶级民族改良主义运动和独立运动以深远影响。大起义虽然失败了,但它最终导致了印度的政治独立,在亚洲近代史上占有重要地位。

• 季羡林.1857—1859年印度民族起义.北京:人民出版社,1958.

• 王藻.一八五七年印度人民起义.北京:生活·读书·新知三联书店,1962.

• 培论.印度通史.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1990.

个人中心

个人中心