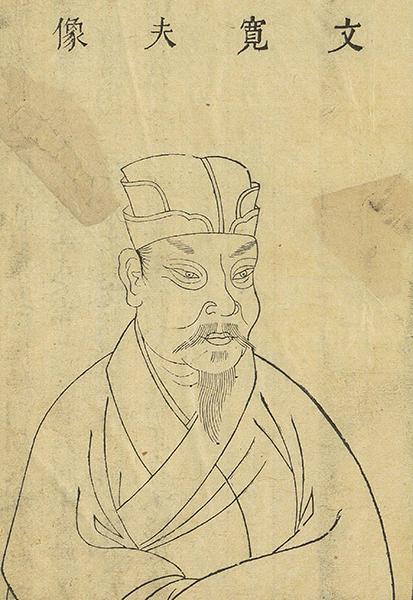

(1006~1097)

中国北宋大臣。字宽夫,号伊叟。

汾州介休(今山西介休)人。天圣五年(1027)进士及第。历任知县、通判,后由监察御史迁殿中侍御史。时黄德和诬陷刘平等兵败投降西夏,文彦博主持审理,使这一冤案得到平反。后为河东转运使,知秦州、益州,召拜枢密副使、参知政事。庆历八年(1048),以镇压贝州(今河北清河)王则兵变,拜相。皇祐三年(1051)罢相,至和二年(1055)再入相。嘉祐三年(1058),再次罢相,出判河南府。次年封潞国公。治平二年(1065),为枢密使。

宋神宗统治期间,他始终反对王安石变法,曾对宋神宗赵顼建言:“祖宗法制具在,不须更张,以失人心”,“为与士大夫治天下,非与百姓治天下也”。熙宁五年(1072),极力反对市易司差官监卖果实,以为“损国体,敛民怨”。熙宁六年,罢枢密使,守司徒兼侍中、河东节度使、判河阳。熙宁七年,判大名府。元丰三年(1080),守太尉、开府仪同三司、河东节度使、判河南府。在洛阳,与范镇、张宗益、张问、史炤等组织“五老会”。元丰五年,与富弼、王尚恭、司马光等组织“耆英会”。元丰六年,守太师、河东节度使、开府仪同三司致仕。元祐初,司马光当政,以文彦博为太师、平章军国重事,参与废除新法。元祐五年(1090)守太师致仕。后宋哲宗行“绍述”之政,文彦博贬官而卒。徽宗政和五年(1115),赐谥号恭烈,后改忠烈。文彦博历仁、英、神、哲4朝,任将相50年,为宋朝元老重臣。撰有《大飨明堂纪要》2卷、《药准》1卷,皆不存,《文潞公集》传世,中华书局有整理本。

• 侯小宝.文彦博评传.成都:四川大学出版社,2010.

• 文彦博.文彦博集校注.申利,校注.北京:中华书局,2016.

个人中心

个人中心