(1037~1101)

中国北宋文学家、书画家。字子瞻,一字和仲,号东坡居士。

苏洵子、苏辙兄。眉州眉山(今属四川)人。苏轼幼年承受良好的家教,深受其父苏洵的熏陶,母程氏曾以东汉名士范滂的事迹勉励其砥砺名节。嘉祐二年(1057),与弟苏辙同科进士及第。六年,应制科试,入三等,除大理评事、签书凤翔府判官。治平二年(1065)正月还朝,判登闻鼓院,二月召试秘阁,直史馆。三年四月,苏洵卒,返蜀居丧。熙宁二年(1069)还朝,任殿中丞、直史馆、判官告院。四年,因与王安石政见不合,出通判杭州,继知密、徐、湖三州。元丰二年(1079)七月在湖州任,以其诗文谤讪新政的罪名被捕入狱,这就是有名的乌台诗案。数月后获释,责授黄州团练副使。七年,诏移汝州团练副使。元丰八年,神宗去世后,起知登州。到官五日,被召还朝。元祐(1086~1094)中,由起居舍人迁中书舍人、翰林学士知制诰、兵部尚书、礼部尚书。因遭新旧两党夹击,其间曾出知杭、颍、扬、定四州。绍圣元年(1094),坐讥刺神宗责贬惠州、儋州。徽宗即位,遇赦北归,于建中靖国元年(1101)卒于常州。高宗即位,追谥“文忠”。

苏轼受儒、释、道三教合一思想的影响,在儒学体系的基础上濡染佛老,各家思想对他几乎都有吸引力。他早年“奋厉有当世志”(《东坡先生墓志铭》),向往清明治平的盛世,具有儒家辅君治国、经世济民的政治理想。有志改革北宋的萎靡积习,又反对王安石的激进变法,同时与因循守旧的保守派相牴牾。既具有超旷达观的襟怀,超然物外,无往而不乐;又用老庄“万物齐一”和佛教“万物皆幻”的思想消解痛苦,坦然面对逆境。为人表里澄澈,讲究风节操守,不随世俯仰,因而既不见容于元丰,又不得志于元祐,更受摧折于绍圣,一生遭受很大的政治磨难,仕途曲折,历尽升沉。

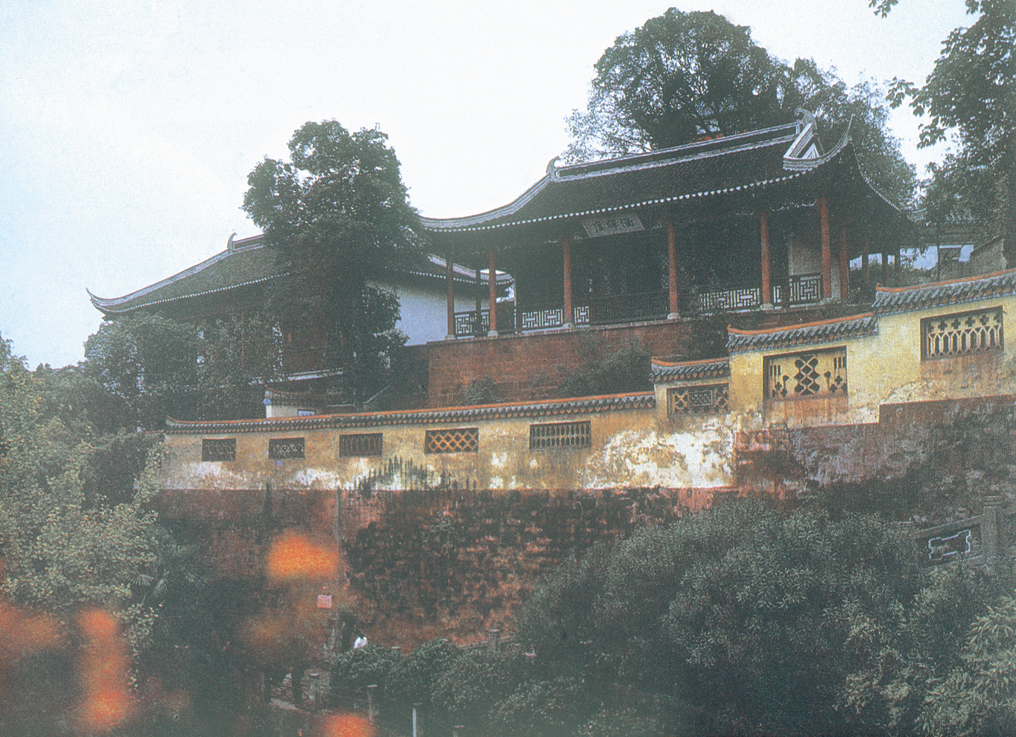

湖北黄冈苏轼纪念馆外观

湖北黄冈苏轼纪念馆外观

苏轼具有多方面的文学艺术才能,在诗、词、散文、书画等各个领域都富有创造性,诗与黄庭坚并称“苏黄”,词与南宋辛弃疾并称“苏辛”,古文与欧阳修并称“欧苏”,是唐宋八大家之一,堪称一代典范。

苏轼的文艺创作理论,散见于诗文、笔记、书信、序跋等文字中,构成了完整的文艺思想体系。他重视文学的社会功能,主张诗文当“有为而作”“言必中当世之过”,如五谷可以疗饥,药石可以治病(《凫绎先生文集叙》)。反对“贵华而贱实”,主张“务令文字华实相副,期于适用”(《与侄孙元老四首》之二)。他不满足于形似,推崇在形似基础上的神似,比如论诗画:“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。”(《书鄢陵王主簿所画折枝二首》之一)他十分重视文艺自身的特点和规律,对创作过程有完整的论述,提出了“胸有成竹”“得心应手”等理论(《文与可画筼筜谷偃竹记》)。他反对艰涩雕琢的文风,提倡平易自然,辞理精确,“常行于所当行,常止于所不可不止,文理自然,姿态横生”(《与谢民师推官书》)。苏轼丰富深刻、充满生气的文艺思想,为北宋乃至整个宋代的文艺理论增添了光辉。

苏轼诗存2700余首。苏辙曾对苏诗作过简略精当的概括:“公诗本似李、杜,晚喜陶渊明,追和之者几遍。”(《亡兄子瞻端明墓志铭》)苏诗具有杜甫诗的讽谕精神,写有不少“悲歌为黎元”(《正月十八日蔡州道上遇雪次子由韵》)的诗篇,如《吴中田妇叹》《荔枝叹》等,反映了他对时政民生的深切关怀。其诗境界开阔,或写景记游,或谈玄说理,或应酬游戏,或论诗题画,或品评书法,或记梦赋物,或忆人咏史,或拟古追和,几乎无所不包,应有尽有。苏诗以清雄豪健为主导风格,气势磅礴,感情奔放,想象丰富,奇趣横生。如《郭祥正家醉画竹石》:“空肠得酒芒角出,肝肺槎牙生竹石”,借助想象把创作冲动形象化;《登州海市》:“东方云海空复空,群仙出没空明中”,面对碧海想象到群仙的出没,都是驰骋幻想的名篇。苏诗受韩愈影响,喜以文为诗,以议论为诗,笔力雄健,纵横驰骋,议论英发,见解独到,耐人寻味。如《王维吴道子画》《书鄢陵王主簿所画折枝二首》《戏子由》《轼在颍州与赵德麟同治西湖未成改扬州》等诗,或论画,或议政,或写怀,文思如潮翻泉涌,极富气势。苏轼博学,长于用典使事,博观约取,信手拈来,自然贴切,不露痕迹。苏诗尤长于比喻,新颖诙谐,出奇制胜,达到炉火纯青的境界,其《石鼓歌》《百步洪》《读孟郊诗二首》,都以博喻见长。苏诗各体兼备,尤长于古体和七言歌行。他的七古“波澜浩大,变化不测”(《诗人玉屑》卷十七引《吕氏童蒙训》),最能体现奔放的才情,如《送李公恕赴阙》《法惠寺横翠阁》《送沈逵赴广南》《雪浪石》等,都妙笔驰骋,奇气横溢。五古如《寒食雨》《高邮陈直躬处士画雁》等,则写得朴厚无华,词清味腴,以自然入妙见胜。七律也很出色,如《和子由渑池怀旧》《初到黄州》《汲江煎茶》等,都是气韵天成的佳篇。七绝写得精美明快,有不少传诵颇广的名篇。苏轼主张“少小时须令气象峥嵘,采色绚烂,渐老渐熟,乃造平淡。其实不是平淡,绚烂之极也”(《与二郎侄书》)。苏诗的创作道路,恰好经历了一个由“峥嵘”到“平淡”的发展过程。他晚年的和陶诗,具有陶诗质而实绮、癯而实腴、意度高远、气韵清新、语言净洁的特点,表面散缓不收,反复咀嚼,则有弦外之音、言外之意。

苏轼词今存约360首,他是豪放派的代表人物。黄州所作〔念奴娇〕《赤壁怀古》,怀古伤今,苍凉悲壮,慷慨激昂,是豪放词的千古名篇。他还发展了婉约词,扩大了婉约词的题材,提高了婉约词的格调,以清旷明净、造意深远为特色,与传统婉约派词的浓艳细腻异趣。他成功地创作了一些咏物词,如咏孤鸿的〔卜算子〕、咏杨花的〔水龙吟〕、咏石榴的〔贺新郎〕,语意高妙,含蓄蕴藉,情致缠绵,意味深长。他的多数言情词往往用淳朴无华的语言,抒写真挚热烈的爱情,如〔江城子〕《记梦》、〔蝶恋花〕“花褪残红青杏小”、〔洞仙歌〕“冰肌玉骨”等。他的〔浣溪沙〕5首,描写农村生产和生活,刻画黄童、白叟、采桑姑、缫丝娘、卖瓜人等农村人物形象,是词史上最早描写农村题材的作品。刘熙载评曰:“东坡词颇似老杜诗,以其无意不可入,无事不可言也。”(《艺概·词曲概》)苏词冲破了所谓“诗庄词媚”“诗述志、词言情”的藩篱,使词摆脱了附属于音乐的地位,把词发展成为独立的抒情诗。他精通词律,但又敢于不受词律约束,正如陆游所说:“公非不能歌,但豪放,不喜剪裁以就声律耳。”(《老学庵笔记》)

苏文今存4000余篇,代表了北宋古文运动的最高成就。他的文章往往信笔书意,自然圆畅,挥洒自如,有意而言,意尽言止,毫无斧凿之痕;思路开阔,文如泉涌,千变万化,姿态横生;气势磅礴,雄健奔放,纵横恣肆,一泻千里;状景摹物,无不毕肖,观察缜密,文笔细腻。他兼擅众体,现存赋20余篇,其《赤壁赋》《后赤壁赋》以散代骈,句式参差,用典较少,与欧阳修《秋声赋》同为文赋的代表作。他的议论文富有文采,说理透辟,气势雄浑,洋洋洒洒,翻新出奇,雄辩无碍,“有孟轲之风”和纵横家之气。他“身行万里半天下”(《龟山》),写有大量游记,在苏文中最有文学价值,每寓旷观达识、至理深情,描写、记叙、议论、抒情错综并用,尤以好发议论为特色,如《超然台记》《凌虚台记》《思堂记》《石钟山记》等。他所作碑传文甚少,但《方山子传》《潮州韩文公庙碑》却是碑传文的杰作。小品文是苏文中最具情韵的部分,包括书简、序跋、随笔、杂记等,或抒人生感慨,或叙身边琐事,或谈艺术见解,或记遗闻轶事,或述风土人情,不矜持,不造作,幽默风趣,看似毫不经意,而艺术造诣极高,最能体现苏轼狂放不羁的性格。

苏轼的作品具有广泛的影响。他热心奖掖后进,培植不少人才。其作品在宋代广为流传,对宋代文学的发展起了重要作用。苏诗受到金代诗人、明代公安派作家和清代宗宋派诗人的推崇。苏文长期沾溉后学,其小品随笔更开明清小品文的先声。苏词直到清代,仍为陈维崧等词家所宗法。苏轼的大量作品,是他留给后人的珍贵遗产。

苏轼是一个全才型的艺术家。他名列宋代四大书法家“苏(轼)、黄(庭坚)、米(芾)、蔡(一说蔡襄,一说蔡京)”之首。他大力提倡文人写意画,善画古木丛竹,与文同齐名,同为湖州画派代表。他的学术著作以《苏氏易传》《书传》为代表。《易传》乃续苏洵未成之作,推阐理势,言简意赅。主旨近于王弼,而弼唯畅玄风,轼则多切人事。他以自己的义利观、人情说与当时正在形成的兴天理、灭人欲的理学相对立,在北宋理学之外另树一帜。

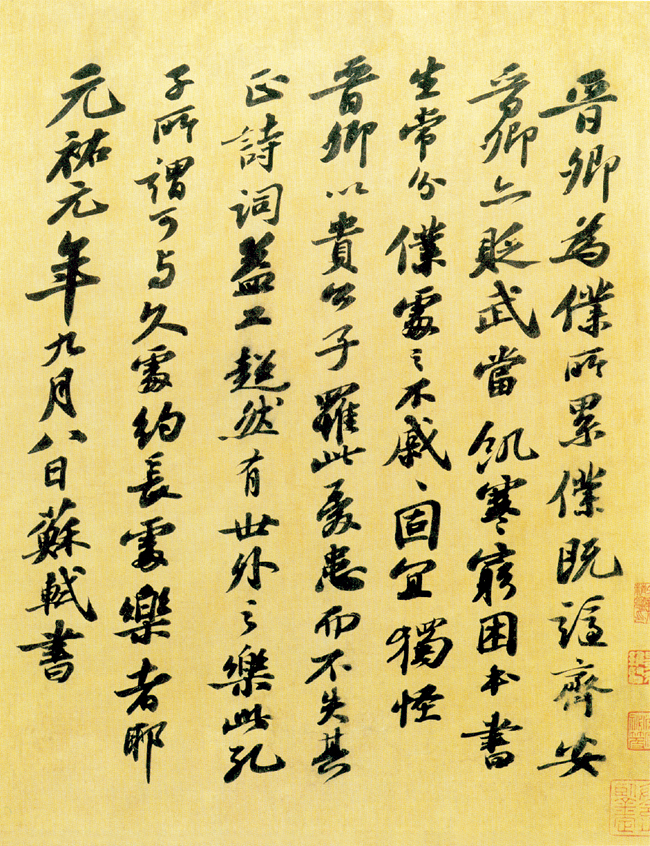

苏轼书题王诜诗跋页

苏轼书题王诜诗跋页

苏轼的文学成就在宋代以及后世都产生了巨大影响,无论生前还是身后,都有很多人为他编辑、刊刻过各式各样的集子,既有分类合编本《东坡大全集》,又有分集合刻本《东坡七集》(明成化本),包括《东坡集》《后集》《续集》《奏议集》《内制集》《外制集》《应诏集》。《东坡七集》十分流行,翻刻甚多。

从南宋起,为苏诗作注的人很多,分类注如旧题王十朋注《王状元集百家注分类东坡先生诗》,有黄善夫刊本、《四部丛刊》影元刊本;编年注如施元之、顾禧、施宿注的《施顾注苏诗》,有宋嘉泰刊本、景定补刊本(均已残)。清代注苏诗成风,如查慎行的《补注东坡编年诗》、翁方纲的《苏诗补注》、冯应榴的《苏文忠公诗合注》、王文诰的《苏文忠公诗编注集成》、沈钦韩的《苏诗查注补正》等。1982年中华书局出版孔凡礼校点《苏轼诗集》,以王文诰本为底本。上海古籍出版社2001年出版黄任轲等整理冯应榴辑注《苏轼诗集合注》。

现存最早的苏词注本为南宋傅幹的《注坡词》。20世纪相继出现了朱祖谋的《东坡乐府编年》、龙榆生的《东坡词编年笺注》等。70年代以后笺注苏词成风,曹树铭、郑向恒、唐玲玲、薛瑞生等多家皆有苏词全集注,傅幹《注坡词》也有刘尚荣的整理本。

南宋郎晔的《经进东坡文集事略》是苏文的选注本,有《四部丛刊》影宋刊本。明茅维的《东坡先生全集》则第一次把苏文汇编在一起。1986年中华书局出版的《苏轼文集》即以茅本为底本,另辑得佚文400余篇,是目前收集苏文最全也最易得的版本。张志烈、马德富、周裕锴主编《苏轼全集校注》,2010年由河北人民出版社出版,对苏轼诗集、词集、文集进行全面校勘、注释、编年、辑佚、集评、辨伪,是苏轼作品目前最全、最新的版本。另有2013年巴蜀书社出版的李之亮《苏轼文集编年笺注》本。

• 曾枣庄.苏轼研究史.南京:江苏教育出版社,2001.

• 邹同庆,王宗堂.苏轼词编年校注.北京:中华书局,2007.

• 孔凡礼.苏轼年谱.北京:中华书局,1998.

• 刘尚荣.苏轼研究资料汇编.北京:中华书局,2004.

• 莫砺锋.唐宋诗歌论集.南京:凤凰出版社,2007.

个人中心

个人中心