(772~846)

中国唐代诗人。字乐天,号香山居士、醉吟先生。

祖籍太原(今属山西)。生于郑州新郑(今属河南)。自幼聪慧。少年时经历藩镇战乱,接触到民间疾苦。立志苦读。父死母病后,靠长兄白幼文微俸持家,生活艰难。唐德宗贞元十六年(800),进士及第。十八年,与元稹 同时考中“书判拔萃科”。两人订交,约始于此,后在诗坛上齐名,并称“元白”。十九年春,授秘书省校书郎。元和元年(806),罢校书郎,撰《策林》75篇,对社会政治的重大问题提出治理方案。同年,中“才识兼茂明于体用科”,授盩厔(今陕西周至)县尉,《观刈麦》《长恨歌》作于此地。

元和二年十一月,白居易被召入翰林。次年,授左拾遗,仍充翰林学士,积极参政,上书论事。同时,写了大量的讽喻诗,推动了新乐府诗歌革新 。元和六年,白居易因母丧居家,服满返京任太子左赞善大夫。元和十年六月,宰相武元衡被刺,白居易率先上疏请急捕凶手,却被以越职言事的罪名贬为江州(今江西九江)司马。

在江州,白居易写有《与元九书》和长篇叙事诗《琵琶行》。他虽对政治失望,但没有辞官归隐,而是选择了“吏隐”之路,一边挂着闲职,一边在庐山盖起草堂,与僧朋道侣交游。他描写闲静恬淡意境、抒发个人情感的闲适诗和感伤诗多了起来,讽喻诗则比较少见了。元和十三年,改任忠州刺史。十五年,召还京,拜尚书司门员外郎,迁主客郎中、知制诰,进中书舍人。穆宗长庆二年(822)七月,出为杭州刺史。后又做过短期的苏州刺史。

文宗大和元年(827),拜秘书监。次年转刑部侍郎。自大和三年至武宗会昌六年(846),白居易在洛阳度过了生命的最后阶段。先后担任太子宾客、河南尹、太子少傅等职。会昌二年,以刑部尚书致仕。他在洛阳过着饮酒、弹琴、赋诗、游山玩水和“栖心释氏”的生活,时常与名诗人刘禹锡 唱和,时称“刘白”。白居易病逝后葬于龙门香山琵琶峰,李商隐 为其撰写墓志。

位于河南洛阳龙门白园的白居易墓

位于河南洛阳龙门白园的白居易墓

白居易的思想综合儒、释、道三家。立身行事,则以儒家“穷则独善其身,达则兼济天下”为指导思想。无论穷和达,他都离不开诗。

他把诗歌比作果树,提出了“根情、苗言、华声、实义”(《与元九书》)的论点。情是诗的内容,言和声是诗的表现形式,义是诗的美刺等社会效果。他分析了诗歌创作中的情感活动,说:“大凡人之感于事,则必动于情,然后兴于嗟叹,发于吟咏,而形于歌诗矣。”(《策林》六十九)又说:“乐者本于声,声者发于情,情者系于政。”(《策林》六十四)认为情感活动并不是凭空产生的,而是缘起于社会生活中的“事”,密切联系于时代的“政”。

他继承中国古代比兴美刺的传统诗论,十分强调诗歌的现实内容和社会作用。在元和初所写的《策林》中,就谈到采诗以补察时政的措施,接着又在《读张籍古乐府》《寄唐生》等诗中指出,文学创作“上可裨教化,舒之济万民。下可理情性,卷之善一身”,“非求宫律高,不务文字奇。惟歌生民病,愿得天子知”。此后,他创作新乐府诗时,一再强调“为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作”(《新乐府序》)。在江州司马任上所写的《与元九书》,是他论诗主张的系统化,其中也提出“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。他的这些主张对于南北朝以来的绮靡诗风有补偏救弊之效,对大历以来诗坛上逐渐偏重形式的诗风也有针砭作用。

但白居易的诗歌理论建立在功用主义的传统诗教上,把诗歌的功用限定在过于狭小的范围里,而且过分强调诗歌的直白,并以此为标准来批判谢灵运 、陶渊明 、谢朓 、李白 等诗人,不免显得偏颇和狭隘,受到晚唐杜牧及宋代一些诗人的批评。

白居易留下了近百万字的作品,其中诗歌约3000首,数量之多,在唐代诗人中首屈一指。长庆四年(824),他自编诗文集《白氏长庆集》,共50卷,其中诗分为讽喻、闲适、感伤和杂律四大类。以后又自编《白氏长庆集》后集、续集。

白居易的讽喻诗包括《新乐府》50首、《秦中吟》10首等代表作。这些诗篇广泛反映中唐时期社会生活的各个方面,描写现实的黑暗和人民的痛苦,对不合理的现象痛下针砭,如“地不知寒人要暖,少夺人衣作地衣”(《红线毯》)等,措辞激切,毫无顾忌,突破了儒家“温柔敦厚”的诗教。在表现形式上,多采用直赋其事的方法。《卖炭翁》《新丰折臂翁》《井底引银瓶》等,叙事完整,情节生动,刻画人情物态细致传神,对中国叙事诗的发展有积极贡献。有些则采用寓言托物的手法,借自然物象以寄托作者的政治感慨。

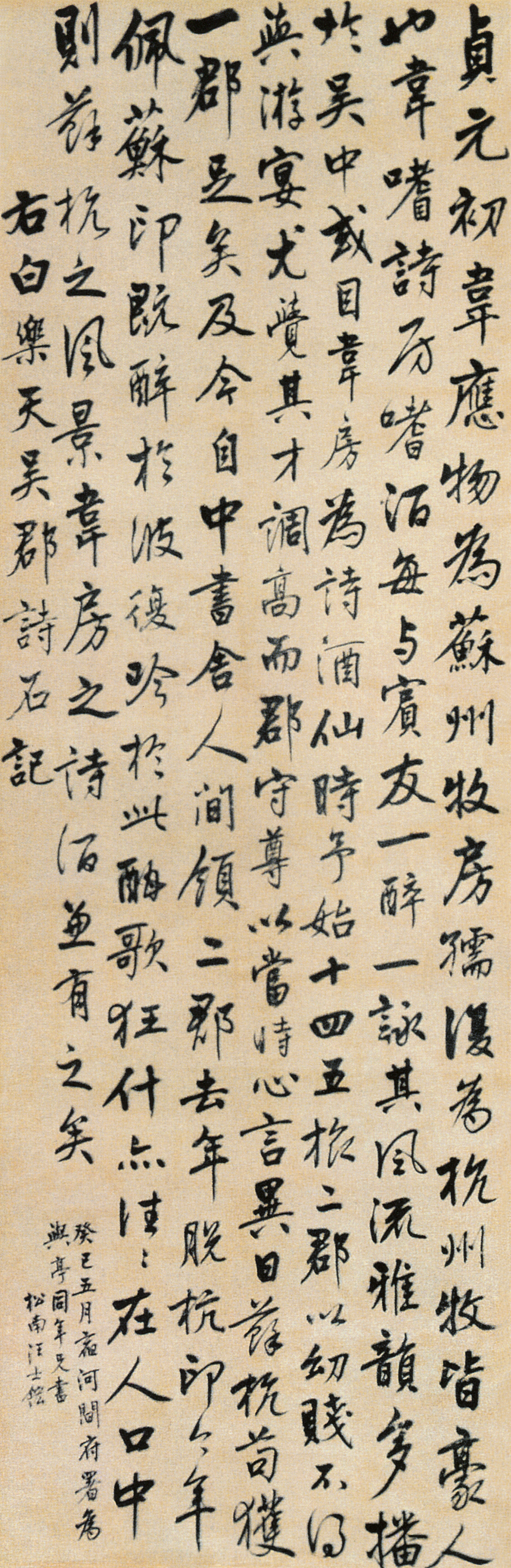

白居易《吴郡诗石记》

白居易《吴郡诗石记》

白居易的闲适诗多表现闲情逸致,抒写对归隐田园宁静生活的向往和洁身自好的志趣,如《夜雪》《晚望》等小诗颇有禅趣及直中见曲的回味。有一些描写自然景物和田园风光的佳作,如《观稼》《归田三首》写农村景象,质朴而清新。《游悟真寺诗一百三十韵》以游记文的笔法依次记叙五日游山的经过,令人有身临其境之感。

白居易的感伤诗写一时感触,而往往有深沉的寄托,如叙事长诗《长恨歌》和《琵琶行》。《长恨歌》歌咏唐玄宗李隆基和贵妃杨玉环的婚姻爱情故事,情绪感伤,寄托深微。诗中既写“汉皇重色思倾国”,昏庸导致误国,讽意明显;更写“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”,感伤二人的爱情真挚缠绵,流露出作者的同情。《琵琶行》通过一个擅奏琵琶的长安名妓沦落江湖的不幸身世,寄托了自己政治上失意的苦闷。这两首长诗叙事曲折,写情入微,加以绘声绘色的铺排描写、多方面的气氛烘托,以及流转和谐的韵律声调,艺术上达到很高成就。“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇”(唐宣宗李忱《吊白居易》),正说明这两首诗为大众所喜爱。清人赵翼 指出,白居易“即无全集,而二诗已自不朽”(《瓯北诗话》卷四)。感伤诗中还有不少亲朋间酬赠的篇什,也都写得情真意切、朴挚动人。

杂律诗在白居易诗作中数量最多。其中有一些耐人寻味的抒情写景小诗,如《赋得古原草送别》《钱塘湖春行》《西湖留别》《暮江吟》《问刘十九》等,都以白描手法,寥寥几笔勾画出生意盎然的情景,历来脍炙人口。

元和之际,白居易和元稹以平畅自然、通俗浅切的诗风而独树一帜,他们倡导的社会政治诗及元和体 ,成为时人仿效的典范。他们的新乐府理论与创作实践,推动了新乐府诗歌革新。白居易诗歌的语言极炼如不炼,拙中见工巧。清人刘熙载曾赞赏他的语言说:“常语易,奇语难,此诗之初关也;奇语易,常语难,此诗之重关也。香山用常得奇,此境良非易到。”(《艺概·诗概》)宋代僧人惠洪 《冷斋夜话》记叙白居易作诗令老妪都能理解的传说,不一定真有其事,而他的作品文字浅显,少用典故和古奥的词句,便于广大读者接受,则是有目共睹的事实。但过分强调通俗,也会影响诗歌的艺术性。对于他的诗风,自唐代本朝起就众说纷纭,褒贬不一,主要是他的相当一部分作品太露太直,缺少蕴藉含蓄的韵味和抑扬顿挫的气势,以致有人说他“俗”和“浅”。

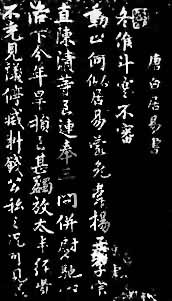

白居易手迹石刻

白居易手迹石刻

但他的成功之作,多能做到“言浅而思深,意微而词显”(薛雪《一瓢诗话》),在平易、切近的形式里蕴涵深远的思想情趣。晚唐的皮日休 、聂夷中 、陆龟蒙 、罗隐 、杜荀鹤 ,宋代的王禹偁 、梅尧臣 、苏轼 、张耒 、陆游 ,一直到清代的吴伟业 、黄遵宪 等,都在不同方面、不同程度上受到白居易诗风的启示。他议论直切、意境开阔的诗歌特点,直接影响了宋代以文为诗的新风气。此外,元、明、清历代剧作家中有不少人取白居易作品的故事为题材编写戏曲,如《长恨歌》演变为白朴 的《梧桐雨》、洪昇 的《长生殿》 ,《琵琶行》演变为马致远 的《青衫泪》、蒋士铨 的《四弦秋》等。白诗的词句也有很多被宋、元、明话本所采用。

诗歌以外,白居易的文章写得也很有特色。他在充翰林学士时,曾经一反用骈文写制诰的旧习,坚持用古文来起草诏书。他虽然不属于韩愈 、柳宗元 的文学团体,却以创作实践推动了散文的革新。他的《策林》75篇纵论天下大事,有些篇章如《决壅蔽》《使官吏清廉》《去盗贼》等,不仅内容切实、见解精辟,而且引古鉴今、析理深透、语言明快、词气谠直,是议论文中的杰作。《为人上宰相书》和一系列论政事的奏状条分缕析、劲直剀切,开启了北宋王安石 上书言事的先声。《与元九书》洋洋洒洒、夹叙夹议,是唐代文学批评的重要文献。《草堂记》《冷泉亭记》《三游洞序》《荔枝图序》等写景状物,旨趣隽永,又是优美的杂记小品。白居易还积极参与新兴文艺样式曲子词的写作。他的《忆江南》《浪淘沙》《花非花》《长相思》诸小令,为文人词的发展开拓了道路。

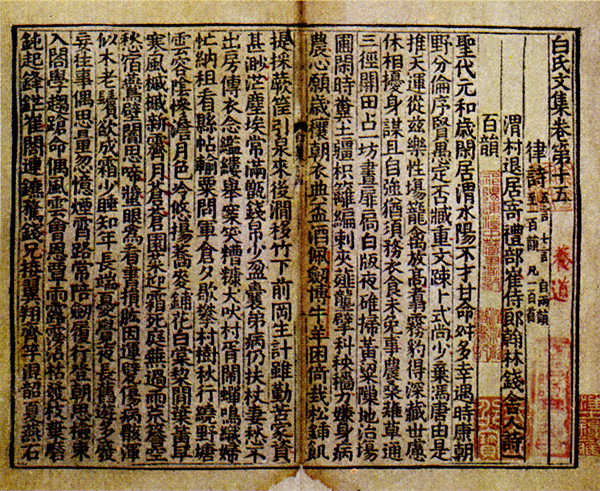

白居易生前自编的诗文集,经唐末动乱,抄本散乱,又经辗转刻写,已非原貌。现存最早的《白氏文集》是南宋绍兴年间(1131~1162)刻本,仅71卷,收诗文3600多篇(其中还掺入几十篇他人的作品),1955年文学古籍刊行社曾影印出版。明万历三十四年(1606),马元调重刻《白氏长庆集》71卷,与绍兴本基本相同。另有日本那波道园1618年的活字覆宋刻本(商务印书馆影印出版),分前、后集,内容也与绍兴本大体相同。清初汪立名刻有《白香山诗集》40卷,仅诗无文,其中包括辑佚而成的《补遗》2卷,并于原注外增加笺释。1979年中华书局出版顾学颉校点《白居易集》,以绍兴本为底本,参校各本加以订补;又编《外集》2卷,搜集佚诗佚文,并附白氏传记、白集重要序跋和简要年谱。1988年上海古籍出版社出版朱金城《白居易集笺校》,总结以前研究成果,订正了大量讹误,是较为完备的白氏诗文全集校注本。白居易作品生前已传入日本,日本现存白集作品古抄本在校勘方面日益受到重视。

宋刻本《白氏文集》书影

宋刻本《白氏文集》书影

新、旧《唐书》有白居易的本传,陈振孙、汪立名均撰有年谱。近人陈寅恪的《元白诗笺证稿》和岑仲勉的《白氏长庆集伪文》,对白居易的诗文多所考订。今人王拾遗有《白居易生活系年》,朱金城有《白居易年谱》。中华书局1962年出版陈友琴所编《古典文学研究资料汇编·白居易卷》,收集自中唐至晚清有关评论资料。另有日本花房英树所著《白居易研究》等,都是研究白居易较重要的参考书籍。

• 陈友琴.古典文学研究资料汇编·白居易卷.北京:中华书局,1962.

个人中心

个人中心