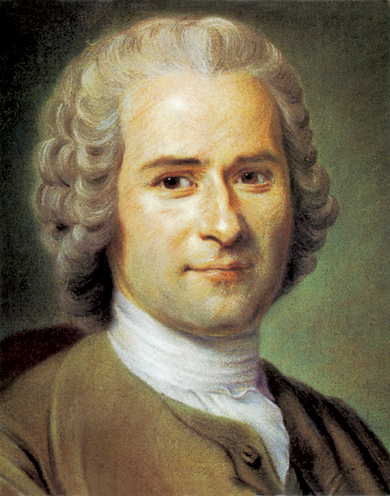

(1712-06-28~1778-07-02)

18世纪法国启蒙思想家、哲学家、作家和作曲家。

生于瑞士日内瓦。卒于法国爱尔蒙维尔。父亲为制表匠,母亲因产褥热去世。幼时受父亲熏陶而酷爱读书。10岁时,父亲因诉讼而避居他乡,卢梭由其舅父收养,跟随加尔文教派牧师学习数学和绘画。1728年3月14日,15岁的卢梭离开日内瓦,在萨伏依结识弗朗索瓦-路易丝·德·华伦夫人,在其劝导下转向天主教,放弃日内瓦公民身份,并学习正规的音乐课程。20岁时成为华伦夫人的情人,并精心研读哲学、数学和音乐。1742年赴巴黎,向法兰西学院推荐自己发明的新记谱法,未获成功。在此期间,先后结识了

主要著作有《论科学与艺术》

卢梭认为,要研究人类不平等的起源首先要研究人自身,了解人的自然本性。为此,卢梭假设了一种“自然状态”。在其中,人们彼此没有交往,没有语言,没有家庭和私有财产,没有法律,除生理差异外彼此自由平等,处在和平状态之中。人的“自我完善化”以及各种客观条件的综合作用能力使人类进入社会状态。冶金和农业技术的发明,促进了私有制的产生,引起了巨大的社会变革。以劳动为基础的土地分配使人产生了所有权和私有财产。人们由于利害冲突而互相竞争和倾轧,处于普遍异化和奴隶状态。于是,富人欺骗穷人订立契约,建立国家。法律和私有财产的设定是不平等的第一阶段。官职的设置是不平等的第二阶段,而政府的腐化使合法的权力变成专制的权力,专制制度是不平等发展的第三阶段,是不平等的顶点。卢梭痛恨封建专制,主张用暴力去推翻暴君的统治,建立合理的制度,从极端的不平等和不自由走向新的平等和自由。

卢梭认为,社会制度不是自然赐予人类的东西,它的准则不能直接从自然中产生,约定或契约才是人间一切合法权威的基础。国家建立在社会契约基础上,其主权即最高权力属于全体人民。主权是不可转让的、不可分割的和不可代表的。不过,他并不反对权力在实践中的区分以及各具特殊的职能。主权最主要地体现为立法权,因而立法权属于人民。主权是行政权的根据,行政权只是主权的机能和作用。卢梭强调,国家是主权的象征,而政府只是主权的实行者和代理人。政府必须服从主权者的利益,为主权者服务。官吏并不是人民的主人,只要人民愿意就可以委任或撤换他们。公意是主权和国家的灵魂,同时也是立法的基础。法律是全体人民公意的体现,而不是某一个人个别意志的体现。卢梭不赞成封建专制制度,也不赞成代议制民主制,而是坚决拥护共和国。像孟德斯鸠一样,卢梭也坚持地理环境决定论。在他的理想中,一个好的国家应该是一个小的国家。卢梭的社会政治哲学所追求的最高目的是人的自由和平等。他认为,自由和平等应当成为一切立法的主要目标。卢梭提出,如果说强力使人民失去了自由,人民也将用强力来打破自己身上的桎梏。

卢梭承认宗教的社会作用。他认为,政治社会要靠宗教来维持。没有宗教,一个民族就不会长久存在。他主张宗教宽容,否定原罪说,坚持自然神论。他认为,基督教只宣扬奴役与服从,它的精神只会有利于暴君。他倡议建立一种“公民宗教”。

卢梭的教育哲学关注的是学生的性格和道德意识的成长。他认为,儿童是通过感受行为的后果而不是遭受体罚来学习的。童年可划分为三个阶段,应该分别给予相应的教育。青年人应当学一门手艺,以培养创造性和思考力,必要时用以谋生。他相信,古罗马式的父权家庭具有道德优越性,并设想了中产阶级小家庭的模式。

卢梭是法国大革命的思想先驱,他的社会政治哲学尤其是人民主权、自由和平等的思想成为最先进的理论旗帜,甚至对整个资本主义世界也产生了历史性的影响。卢梭为科西嘉人拟过宪法草案,为波兰人构想过最好的政治制度,美国的《独立宣言》、法国的《人权和公民权宣言》和1795年法国宪法以及1814年挪威宪法,都直接来源于卢梭的思想。卢梭的哲学对

• 苗力田,李毓章.西方哲学史新编. 修订本.北京:人民出版社,2015.

• 冯俊.法国近代哲学史.北京:商务印书馆,2018.

个人中心

个人中心